Texte

À chaque budget, le gouvernement du Québec dévoile ses grandes priorités en matière d’infrastructures publiques pour les dix prochaines années. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 se voulait le « plus ambitieux jamais présenté ». Le transport collectif était l’une des quatre priorités du gouvernement (avec la santé, l’éducation et la culture). Pour la première fois, on prévoyait « équilibrer » les investissements en transport en commun et ceux pour nos routes.

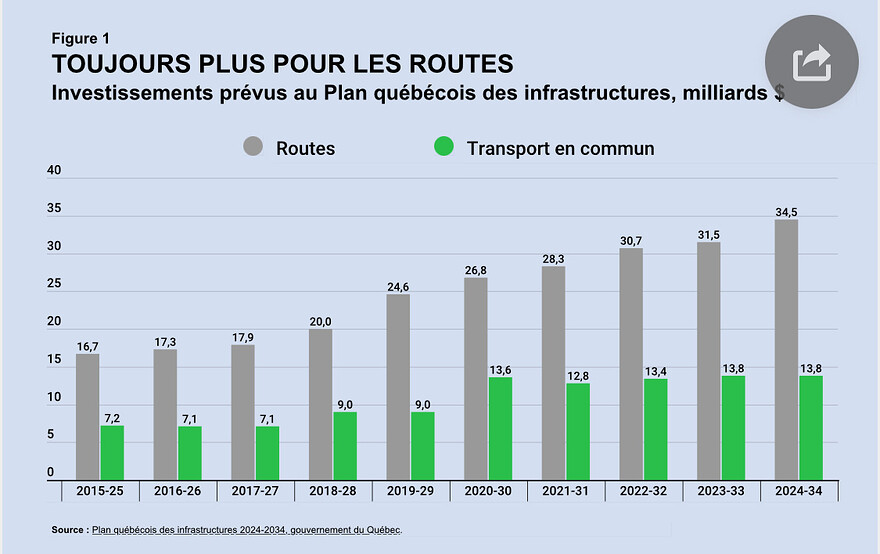

La bonne volonté de ce « plan résolument engagé vers l’avenir » n’a pas duré. Après un rebond en 2020, les investissements prévus pour le transport collectif aux PQI subséquents n’ont pas bougé, stagnant un peu sous les 14 milliards $. En contraste, les dépenses prévues pour les routes n’ont cessé d’augmenter, passant de 25 à près de 35 milliards $ avec le dépôt du budget 2024. L’écart s’accroît constamment, comme le montre la figure 1.

Un tel revirement peut surprendre, mais il semble refléter la vision de la ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Geneviève Guilbault. Celle-ci a récemment soutenu que la gestion du transport en commun « n’est pas une mission de l’État ». Le premier ministre François Legault a renchéri en ressuscitant encore le projet de troisième lien en dépit d’une recommandation contraire de la Caisse de dépôt, à qui l’on avait confié le mandat d’examiner l’offre de transport dans la ville de Québec.

L’affirmation de la ministre Guilbault et la persistance du premier ministre illustrent la dominance du transport routier dans les habitudes, et ultimement les préférences : celle des agents économiques (les ménages, les entreprises et les organismes), mais aussi celle des décideurs. Pourquoi observe-t-on ce double discours dans la manière de considérer les investissements en transport au Québec?

Le problème de « rentabilité » du transport en commun

Une idée persistante veut que le transport en commun ne soit pas rentable. Pourtant, l’automobile n’est pas plus rentable. Dans les faits, le transport automobile est bien plus subventionné et s’avère plus coûteux pour la société que les transports collectifs et actifs.

Dans la région de Québec par exemple, chaque dollar dépensé par un individu se déplaçant en automobile coûte en moyenne 5,77 $ à la société. En comparaison, un dollar dépensé en transport par autobus n’ajoute que 1,21 $ en coût social. Une étude publiée ce printemps pour Montréal a présenté des conclusions allant généralement dans le même sens : le coût social de chaque dollar privé dépensé pour l’automobile est trois fois plus élevéque celui dépensé dans les transports collectifs.

Le financement du transport collectif repose en partie sur un système d’utilisateur-payeur, par lequel le tiers du budget est assuré par l’utilisateur, tandis que les deux tiers proviennent des fonds publics (gouvernements municipaux et provincial). À l’inverse, le transport routier se finance essentiellement à même les crédits versés au ministère des Transports, soit par l’ensemble des contribuables.

L’augmentation de la flotte de véhicules électriques pose d’ailleurs un défi de taille pour la récolte des taxes sur le carburant. Une avenue potentielle est la taxe kilométrique, même si le gouvernement ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables.

L’automobile, une solution qui a fait ses preuves?

Plusieurs pensent que le remède à la congestion passe par une augmentation de l’offre autoroutière. Or, de nombreuses études ont démontré que ce raisonnement ne tient pas la route.

Les agents économiques s’ajustent au réseau routier mis en place : l’ajout d’infrastructures autoroutières augmente naturellement la fréquentation des routes. Ce phénomène du trafic induit est largement documenté, et bien connu des urbanistes et des économistes urbains. La démonstration a également été faite par preuve inverse : le retrait d’infrastructures autoroutières mène au phénomène de « trafic évaporé ».

L’augmentation de l’offre autoroutière – et l’étalement urbainqu’elle engendre – entraîne des coûts supplémentaires pour la société, en plus d’amener des défis sur le plan de la gestion des services publics locaux et de leur financement. Jusqu’à maintenant, la solution adoptée par les municipalités est d’accueillir de nouveaux résidants (et l’impôt foncier qui vient avec), mais cela ne fait que reporter le problème, puisque les nouveaux services devront aussi être financés.

Une justification tronquée?

Afin de justifier ses investissements routiers, le ministère des Transports et de la Mobilité durable produit des analyses avantages-coûts. On fait notamment valoir des gains de temps de déplacement, des kilomètres de déplacements épargnés et des vies humaines sauvées. Or, de telles analyses négligent plusieurs externalités.

Les autoroutes génèrent des effets négatifs pour les propriétaires habitant près d’elles. Les pollutions visuelle, atmosphérique et sonore se reflètent dans les prix des propriétés. Limiter les externalités négatives, avec des murs antibruit par exemple, n’arrive pas nécessairement à neutraliser tous leurs effets. Le développement des routes génère aussi des coûts environnementaux liés à la destruction de milieux naturels.

De la même façon, l’analyse des infrastructures de transport en commun n’intègre pas l’ensemble des externalités générées. Considérer ces externalités dans le calcul avantages-coûts est d’autant plus important, compte tenu des externalités positives générées par le transport collectif.

Les effets bénéfiques du transport collectif dans un contexte québécois

Tout comme la proximité des routes, la proximité des services de transport collectif se répercute sur les valeurs immobilières. Dans ce cas, l’impact est positif, comme l’ont montré des études s’intéressant aux retombées des trains de banlieue, du métro, mais également des autobus à desserte rapide, ou encore des lignes express.

Les infrastructures de transport en commun peuvent également avoir un impact significatif sur la structuration de la trame urbaine, en stimulant les nouvelles constructions et en assurant la pérennité des commerces. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la restauration et du commerce de détail, puisque la majorité des achats sont effectués à proximité du domicile.

Une certaine pensée populaire veut qu’une route représente un investissement, alors que le transport collectif représente une dépense. Cette présomption, démentie par de nombreuses études, repose néanmoins sur des habitudes qui sont difficiles à changer. C’est pourquoi un virage s’impose afin de proposer des options crédibles et pratiques à l’automobile.

Investir massivement dans le transport en commun permettrait d’offrir une alternative durable à l’automobile, en plus d’encourager les déplacements actifs et de réduire les externalités négatives issues de la congestion autoroutière. Les impacts des investissements en transports s’étendent à long terme, bien au-delà d’un mandat électoral. Les décisions devraient refléter cette réalité.