Le transport en général va mal, selon une experte

Un grand coup de volant s’impose dans notre approche en matière de transport, plaide la professeure et spécialiste Catherine Morency. En fait, c’est notre vision du transport en général qui doit changer.

Le transport en général va mal, selon une experte | L’actualité (lactualite.com)

Catherine Morency est inquiète : l’experte en planification des transports et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes (Polytechnique) ne voit pas grand-chose qui aille bien dans le secteur des transports au Québec, surtout pas dans le transport en commun. Elle n’est pas la seule.

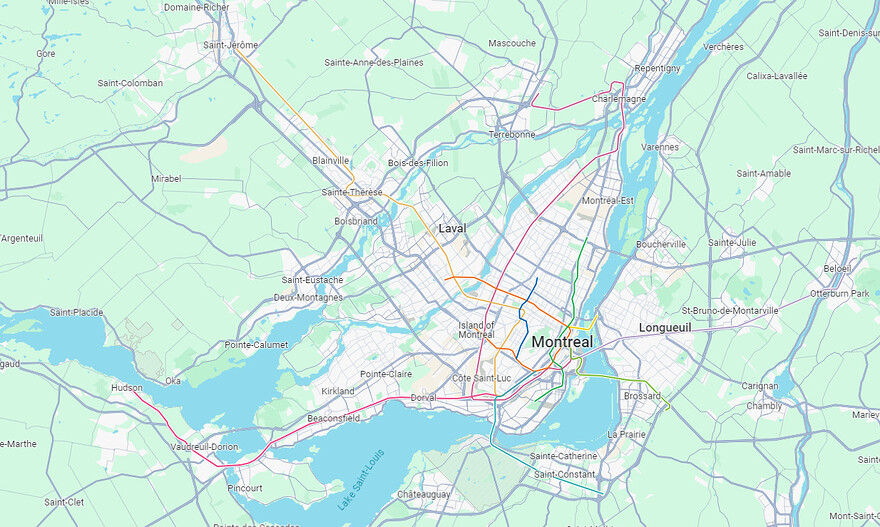

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, ne lésine pas sur les formules-chocs : « C’est la panique à bord et aucun espoir n’est à l’horizon », écrivait-il dans une lettre ouverte publiée le Jour de la Terre, en avril, pour attirer l’attention de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

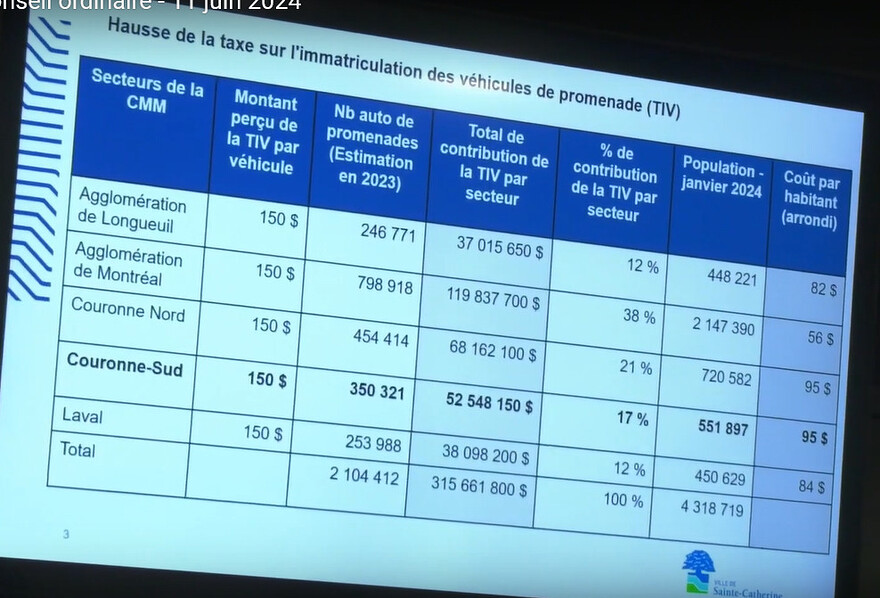

« Notre réseau [de transport en commun] est au bord de l’effondrement », ajoutait-il en parlant d’un « bateau en train de couler ». Parallèlement à cette démarche publique, les maires du grand Montréal ont aussi écrit à la ministre pour présenter les scénarios qui sont sur la table afin de répondre au problème de financement du réseau. Ils évoquaient une augmentation importante de la taxe sur l’immatriculation, des hausses tarifaires pour les usagers, des réductions de service — lignes de bus éliminées, fréquences de passage diminuées… Rien qui ne fasse pas mal quelque part.

Au-delà des soucis d’argent des sociétés de transport, il y a aussi le fait que les grands projets de développement du transport en commun avancent peu (ou pas) et que le parc automobile est en croissance constante. L’actualité s’est entretenu de ces défis avec Catherine Morency, qui est également membre du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Du point de vue de quelqu’un qui regarde de très près la situation globale en matière de transport en commun, comment ça va au Québec ?

Très mal. Et la question ne peut pas concerner uniquement le transport en commun. C’est justement un de nos problèmes — on segmente tout. C’est du transport en général qu’il faut se préoccuper. On a tendance à mettre d’un côté les projets routiers et de l’autre le transport en commun, alors que leur objectif est le même : transporter des gens.

En incluant le transport de marchandises, le transport est le principal responsable au Québec des émissions de gaz à effet de serre [42,6 % des émissions québécoises]. Or, elles sont en croissance, alors qu’elles devraient diminuer. C’est la même chose pour la part de l’auto solo dans les déplacements, pour le parc de véhicules qui continue de grossir… Il y a beaucoup de tendances à inverser. Alors non, ça ne va pas bien du tout.

Vous avez déjà dit qu’on fait le contraire de ce qu’il faudrait faire en matière de transport. Sur quoi s’appuie ce constat ?

Dans la politique de mobilité durable, l’État s’est engagé à ce que, d’ici 2030, 70 % des résidents du Québec aient accès à au moins quatre services de mobilité durable, comme le transport collectif, l’autopartage et le vélopartage, la marche et le taxi. Le transport en commun est le plus important. Nous devrions le déployer davantage, ce que nous ne sommes pas du tout en train de faire.

Une autre cible consiste à réduire de 20 % la part des déplacements effectués en auto solo, qui représentent les trois quarts des déplacements. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que le nombre de véhicules privés croît plus vite que la population en général [en 20 ans, le parc d’automobiles et de camions légers a augmenté de près de 40 %, alors que la hausse de la population a été de 16 %], et plus rapidement que la population adulte. Les véhicules grossissent aussi — il y a un problème d’obésité sur les routes. La dimension des voitures, la masse, la longueur, la largeur, la hauteur, tout augmente.

Ensuite, on a l’ambition de réduire les temps de déplacement entre le domicile et le travail, mais cela passerait par la diminution de la congestion. Or, on ne va pas du tout dans ce sens-là non plus — il y a plus de voitures, qui prennent plus de place sur les routes. Pour ce qui est de la réduction de l’énergie consommée, on n’y arrive pas non plus parce qu’on a des véhicules plus lourds et plus gros. Alors…

Vous affirmez qu’il faudrait réglementer la publicité qui vante l’achat de gros véhicules, un peu comme on le fait pour l’alcool ou les cigarettes. En quoi serait-ce nécessaire ?

On a des cibles de réduction de la place de l’automobile, mais les constructeurs nous vendent encore du rêve par rapport aux véhicules. On devrait encadrer ce qui est permis d’annoncer — et ne pas montrer de comportements qui ne sont pas liés à la fonction du véhicule. On voit souvent dans les publicités des camions qui roulent dans des déserts ou qui grimpent des montagnes, comme si c’était l’utilisation normale. Dans la vraie vie, un véhicule va surtout être dans les embouteillages…

« À Québec, le projet de tramway est à pleurer. J’ai étudié le corridor prévu dans le cadre de mon doctorat… en 2000. On sait ce qu’il faut faire. Et c’est ça qui est le plus frustrant : qu’est-ce qu’il faut d’autre ? »

Y a-t-il quelque part une donnée qui vous rassure un peu ?

S’il n’y avait pas les initiatives des municipalités, on serait vraiment en perdition. Là, on a heureusement quelques mesures : les autorités municipales revoient l’attribution de l’espace en construisant des infrastructures pour les vélos et les piétons et en ajoutant des voies réservées, elles offrent du vélopartage… Mais ce n’est pas facile. L’État leur confie beaucoup de responsabilités, mais on ne leur fournit pas les moyens qui viennent avec.

À Montréal, le projet de REM de l’Est est en flottement, et même chose pour le prolongement du REM sur la Rive-Sud. Le nouveau tronçon de la ligne bleue du métro ne sera mis en service qu’en 2030. À Québec, le projet de tramway est en suspens. De quoi est-ce symptomatique, le fait que les grands projets de transport en commun semblent si compliqués à faire avancer ?

Il y a certainement beaucoup de politique là-dedans, beaucoup d’influences qui viennent mêler les cartes.

À Québec, le projet de tramway est à pleurer. J’ai étudié le corridor prévu dans le cadre de mon doctorat… en 2000. On sait ce qu’il faut faire. Et c’est ça qui est le plus frustrant : qu’est-ce qu’il faut d’autre ? De quel autre chiffre a-t-on besoin pour se décider ?

On nous parle d’acceptabilité sociale, mais parfois, pour certains projets, il faut oser — surtout qu’on n’aura jamais une acceptabilité complète. Avec le temps, les gens vont en comprendre les bienfaits. On le voit avec les rues piétonnes, qui provoquent toujours beaucoup de résistance, mais où les effets positifs apparaissent vite.

Est-ce qu’on voit trop grand parfois ? C’est-à-dire que des solutions plus simples auraient plus de chances d’aboutir ?

Il faut faire les deux en parallèle. Le dossier du troisième lien est un bon exemple. Quand le gouvernement parlait du transport en commun sur le troisième lien, il disait aussi à la population qu’elle devrait attendre 15 ans avant d’avoir une option de transport en commun valable entre Québec et Lévis. Mais ce n’est pas vrai que les gens vont attendre 15 ans… Nos gros projets ne doivent pas être une raison de ne pas mettre en place d’autres systèmes entre-temps. Il existe des options : il y a deux ponts, un traversier… On pourrait déjà ajouter des stationnements incitatifs, multiplier les lignes express fréquentes vers des pôles de destination… Les besoins sont là.

On parle beaucoup du financement du transport en commun depuis quelques mois, avec les déficits importants enregistrés par les sociétés de transport. À vos yeux, sans financement supplémentaire de Québec, il y aura nécessairement une diminution du service ?

Effectivement, sans financement nouveau, l**’**offre sera touchée. Dans un contexte où on construit du logement et où il y a de plus en plus d’autos, simplement « maintenir » les services de transport en commun signifie en fait que ce dernier devient moins compétitif par rapport à l’auto et que le service se détériore. Il faudrait plutôt toujours chercher à bonifier le service, développer continuellement les réseaux.

Il y a vraiment un enjeu en ce qui concerne la structure du financement, notamment parce qu’on ne fait pas payer l’utilisation du réseau routier par les automobilistes. La taxe sur l’essence n’a pas été indexée depuis 2013. Avec les véhicules électriques, on vend moins d’essence et ça a une incidence, parce que les revenus générés par la taxe sur les carburants servent à financer les infrastructures du transport en commun. Il ne faut pas oublier que rouler en véhicule électrique produit un effet négatif sur le réseau routier. De plus, il n’y a pas vraiment d’écofiscalité, c’est-à-dire des mesures qui s’appuient sur les principes de l’utilisateur-payeur. Quelqu’un qui vient de l’extérieur et qui roule sur une rue locale ne fait pas de contribution à la municipalité. Ce sont des exemples pour dire qu’il faut revoir complètement le mécanisme de financement du transport en commun.

L’idée soulevée par les villes d’utiliser la taxe sur l’immatriculation [le gouvernement a récemment élargi le droit, pour les municipalités, d’imposer ou d’augmenter cette taxe qui sert à financer le transport en commun] est intéressante et logique. Mais le problème est plus vaste.

Québec soupçonne qu’il y a des économies à faire dans la manière dont les sociétés de transport gèrent leurs finances. Il a du gaspillage à dénicher, à votre avis ?

S’il y en a, ce n’est pas nécessairement là où on pense. Quand je vois des bus pris dans un bouchon, je me dis que ça n’a pas de sens. On paie des chauffeurs à attendre que le feu passe au vert alors qu’il y a 100 passagers à bord. Je ne comprends pas ça. L’allocation de nos réseaux est à l’avantage des voitures ; or, sur une route à deux voies, il n’y aurait aucune injustice à en réserver une au transport en commun…

François Bonnardel, l’ancien ministre des Transports, a déjà dit [en 2020, pour justifier l’ajout d’une voie réservée sur l’autoroute 15] qu’il « ne [ferait] pas de vol de voies ». Je me disais : « Tu la volerais à qui, la voie ? »

Si on met un corridor avec des bus express, on espère que ce sont des gens dans leur voiture qui vont migrer vers ces services-là. Ce ne sont pas des extraterrestres qui vont atterrir et prendre le bus.

C’est typique de ce réflexe de tout segmenter et de penser que tous les automobilistes veulent être dans leur voiture. Il y a des gens qui aimeraient trouver des façons de s’en affranchir. Ce n’est pas tout le monde qui est au volant et qui se dit : « Je suis tellement chanceux d’être là… »

En matière de transport en commun, si on augmente l’offre, ça entraîne nécessairement une hausse de l’achalandage ? Cette équation se vérifie ?

On sait comment un réseau de transport en commun permet d’attirer les gens. Pour qu’il puisse compétitionner avec les autres modes, il faut que les déplacements soient efficaces, qu’il y ait de la grande fréquence. Personne ne regarde l’horaire du métro avant de se décider à le prendre, parce qu’on sait qu’il va passer au maximum toutes les 10 minutes. Si on suppose que le service de bus est toujours offert, on va se présenter de manière aléatoire à un arrêt.

Dans une trajectoire, on doit aussi tenir compte du « temps perçu ». Si je voyage debout et qu’on est 105 dans un bus, ce ne sera pas la même perception du temps que si je suis assise. Même chose si j’ai deux correspondances : toute rupture amène une augmentation du temps perçu.

Ensuite, il y a l’idée d’être plus attractif que le concurrent — la voiture. Et pour faciliter cela, on pourrait commencer par facturer aux automobilistes le coût de l’ensemble des externalités de l’utilisation d’un véhicule privé, ce qu’on ne fait pas présentement.

Ce qui voudrait dire quoi, concrètement ?

La Communauté métropolitaine de Montréal a étudié un projet de contribution kilométrique — une tarification de l’usage du réseau, ce qui serait très logique. On le fait déjà un peu avec les péages. Il y a aussi les tarifications du stationnement. Un stationnement « gratuit », ça n’existe pas. S’il est « gratuit », c’est que quelqu’un le finance — et qu’on subventionne l’utilisation de l’auto.

On a justement beaucoup subventionné l’achat de véhicules électriques. La fin annoncée du programme Roulez vert d’ici 2027 vous semble une bonne idée ?

Tant mieux si les subventions pour les voitures électriques cessent. Pour moi, c’était une iniquité incroyable. Quand quelqu’un décide de se déplacer à pied ou à vélo, on lui donne zéro dollar, alors que ce sont les choix qui ont le moins d’impact sur la société. Mais on finance l’achat de voitures ! Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu aberrant.

L’électrification s’impose — il faut sortir des énergies fossiles, pour plein de raisons. Mais il y a d’autres priorités à considérer.

« On a fait comme si l’électrification allait tout régler, comme si on n’avait pas à changer nos comportements. Ça ne peut pas être comme ça. »

Comme quoi ?

La politique de mobilité durable du gouvernement du Québec présente une sorte de hiérarchie des solutions — l’approche RTA, pour réduire, transférer, améliorer. C’est une approche reconnue, qui a fait ses preuves et qui classe par ordre de priorité les stratégies à mettre en œuvre.

Quand on parle de réduire, ce sont les distances à parcourir, le nombre de déplacements en auto, le nombre de voitures… Ce sont aussi indirectement les politiques sur l’étalement urbain, la fin de l’expansion du réseau routier et du financement du système automobile.

Quand on a maîtrisé cela, on passe à la deuxième étape — transférer. Pour les mêmes déplacements, on voudrait que les gens utilisent des modes plus durables : marche, vélo, transport en commun, modes partagés — covoiturage, autopartage, taxi… En dernier recours, ce qu’on fait, c’est améliorer : s’assurer que les gens achètent des véhicules moins énergivores, soit des véhicules de petite taille ou qui sont alimentés par une autre énergie. C’est là qu’intervient l’électrification.

Le ministre Pierre Fitzgibbon avait raison de dire, l’été dernier, qu’il faudra réduire le parc de véhicules de moitié pour atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050. C’est exactement ce qu’il faut faire. Réduire d’abord, et ensuite faire en sorte que les véhicules qui restent soient électriques. Mais on a envoyé un drôle de message à la population en encourageant d’abord l’achat de véhicules électriques.

On a donc procédé un peu à l’envers en misant énormément sur l’électrification des transports, et surtout des véhicules privés ?

Il faut avoir le bon mode au bon endroit. Dans mon quotidien, je ne devrais pas devoir prendre ma voiture — même électrique — pour effectuer tous mes déplacements.

On a fait comme si l’électrification allait tout régler, comme si on n’avait pas à changer nos comportements. Ça ne peut pas être comme ça. On a quand même un premier ministre qui a dit [en 2018] qu’on aurait besoin de plus de routes pour mettre nos véhicules électriques…

Il y a des déplacements qu’on ne pourra pas effectuer avec d’autres modes que l’automobile, ça fait partie du système. Mais il faut d’abord adopter toutes les stratégies pour éviter d’y avoir recours. C’est ce bout-là qui est mal compris.