Le combat pour une rue partagée à Sherbrooke

Jessica Garneau, Le Devoir

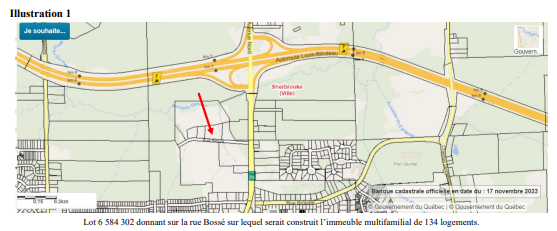

Le quartier connu sous le nom du parc London, situé dans un secteur résidentiel au coeur de Sherbrooke, mais enclavé par de grandes artères, serait l’endroit par excellence où réaliser une rue partagée, selon Louis-Philippe Renaud.

Lisa-Marie Gervais

8 janvier 2024

Transports / Urbanisme

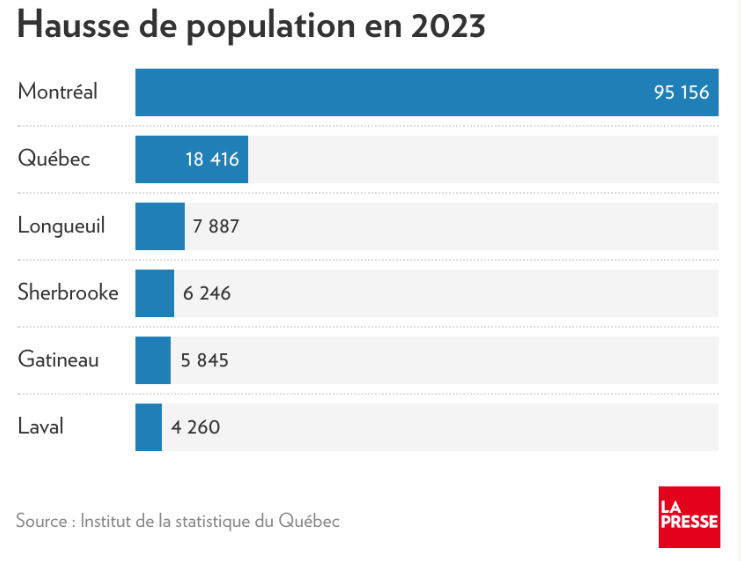

De plus en plus populaire depuis la pandémie, le concept de rue partagée, un type d’aménagement visant à réduire la vitesse des automobilistes pour accorder la priorité aux piétons, a lui aussi connu une petite éclosion dans plusieurs villes du Québec. Si des projets pilotes de ces rues aussi dites « conviviales » ont pu être rapidement mis sur pied à Montréal ou Québec, celui de la rue London, porté à bout de bras depuis cinq ans par des citoyens de Sherbrooke, fait du surplace.

« On est peut-être des irréductibles Gaulois, mais on commence à s’affaiblir. On n’a plus de moyens. » Citoyen engagé dans son quartier tricoté serré autour du parc de l’Ancienne-Caserne — aussi connu comme le parc London —, Louis-Philippe Renaud ne cache pas son découragement devant le piétinement du projet de rue partagée, qu’il a lancé avec d’autres en 2018. À l’époque, réduire la limite de vitesse à 20 km/h et aménager des saillies de trottoir ou installer des bacs de jardinage pour inciter les automobilistes à ralentir semblait si simple.

Cinq ans plus tard, lui et ses complices se voient plutôt comme Astérix et Obélix qui se démènent dans la maison qui rend fou. « On s’est fait dire souvent : “La balle est dans notre camp, soyez patients”. Mais après, on apprenait que la balle était dans NOTRE camp », raconte-t-il. « Nous, on y a cru. On a toujours embarqué parce qu’on était de bonne volonté. Mais on a été naïfs, au fond. »

Ce quartier tricoté serré dans un secteur résidentiel au coeur de Sherbrooke, mais enclavé par de grandes artères, serait pourtant l’endroit par excellence où réaliser — ou à tout le moins tester — un tel projet, selon lui. « Il y a comme une ambiance communautaire très vivante autour du parc London, où énormément d’enfants marchent et font du vélo. Il y a une vie extérieure et conviviale comme on en trouve peu ailleurs. »

Le sentiment d’appartenance s’est même raffermi pendant la pandémie, avance Louis-Philippe Renaud. « Je sortais mon speaker dehors, les gens venaient nous voir. Il y avait une magie », raconte-t-il. « La rue partagée, c’est exactement ce qu’on aurait dû avoir pendant la COVID ! » souligne son compagnon de lutte, résident du quartier, Jérôme Theau.

Des tests pendant la pandémie

Plusieurs villes ont en effet profité de la pandémie pour aménager des projets pilotes. À l’été 2021, la Ville de Québec a lancé un appel à tous, et une vingtaine de projets de rue partagée ont été testés, dont la moitié a été reconduite l’année suivante. À cette même époque, Gatineau s’est aussi dotée d’une Politique des rues conviviales. Montréal, qui en compte aujourd’hui une centaine, possède depuis plusieurs années un Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées pour soutenir les arrondissements.

Défini comme étant « tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée », le concept de rue partagée avait d’abord été intégré officiellement au Code de la sécurité routière en 2018, ce qui a ouvert la voie aux municipalités. L’année suivante, le ministère des Transports avait publié un guide pour faire connaître la marche à suivre aux différents gestionnaires de réseau qui voudraient en implanter. Il ne tient toutefois pas de registre, leur aménagement relevant du pouvoir des municipalités.

Photo: Jessica Garneau Le Devoir

«On nous a autorisés à mettre du mobilier urbain, mais il fallait le rentrer tous les soirs. S’il y avait un accident avec le pot de fleurs que tu avais mis dans la rue, c’était toi le responsable», explique Jérôme Theau.

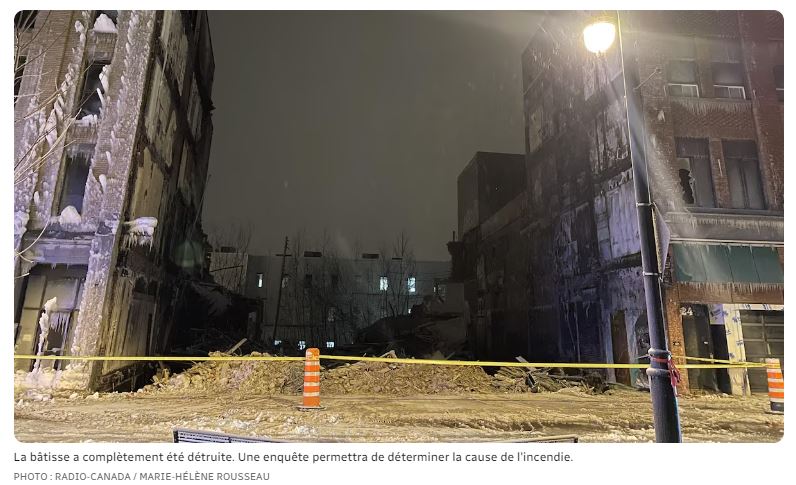

À l’été 2021, un projet pilote a également été mis sur pied à Sherbrooke, justement dans la rue London. Une mascarade, selon plusieurs. « On nous a autorisés à mettre du mobilier urbain, mais il fallait le rentrer tous les soirs. S’il y avait un accident avec le pot de fleurs que tu avais mis dans la rue, c’était toi le responsable », explique Jérôme Theau. La pancarte limitant la vitesse à 20 km/h était à peine visible, se désole Maude Boisvert, une autre membre du groupe. « Et il a fallu courir après [la Ville] pour avoir un suivi. »

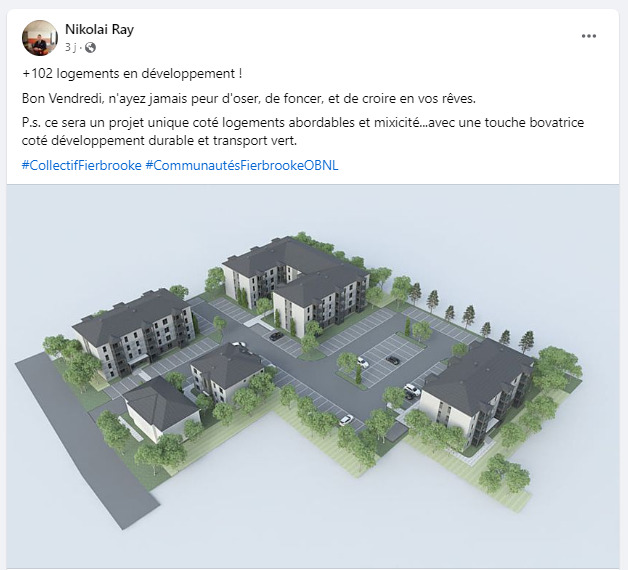

Un autre obstacle

Un autre obstacle a surgi il y a quelques mois : la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a exigé la création d’un OBNL pour tout projet de rue partagée. Il s’agissait pour elle d’avoir un seul interlocuteur qui aurait la légitimité de parler au nom des personnes concernées et qui pourrait être, en quelque sorte, le gardien de l’acceptabilité sociale. Mais c’était aussi une question d’équité, envers tous ceux qui souhaiteraient mettre sur pied un tel projet, avait-elle expliqué aux médias.

Pour le groupe de la rue London, après autant de temps investi bénévolement dans le projet, de rencontres avec les élues et fonctionnaires de la Ville, ça a été comme se heurter à un mur. « La raison d’être d’un OBNL, c’est de rendre un service à ta communauté. Mais nous, ce n’est pas ça, notre objectif. On ne veut pas devenir les gestionnaires de la rue partagée », explique Jérôme Theau.

« On ne veut pas devenir un guichet pour toutes les demandes citoyennes », renchérit Maude Boisvert. « Et on ne peut pas parler au nom de tout le monde. On ne représente pas notre quartier parce qu’on est cinq à créer un OBNL. » Pour elle, la question de l’acceptabilité sociale avait été réglée lors d’une consultation citoyenne menée précédemment, dans laquelle beaucoup de temps et d’argent ont été investis. « S’attaquer à l’automobile, c’est une vraie patate chaude. »

Nous, on y a cru. On a toujours embarqué parce qu’on était de bonne volonté. Mais on a été naïfs, au fond.

— Louis-Philippe Renaud

Le projet a pu prendre la Ville de Sherbrooke de court, reconnaît Jérôme Theau. « Ils n’ont pas su dans quelle case mettre ça et ils se sont dit que c’était une demande citoyenne, au même titre qu’un citoyen qui veut un stop ou un trottoir devant chez lui », constate-t-il. « Alors que, dans les faits, c’est un projet d’aménagement urbain, donc c’est à la Ville de le prendre en charge. »

De l’espoir au bout du chemin ?

Le maire suppléant, Raïs Kibonge, dit avoir toujours appuyé la rue partagée dans London. « C’est un projet porteur. Mais il faut qu’on s’entende sur pourquoi on va le faire et comment », a-t-il affirmé en entrevue au Devoir. « On ne veut pas une seule rue partagée dans un quartier favorable, qui serait une exception. On veut un programme qui sera étendu à la grandeur de la ville. »

Il a d’ailleurs annoncé qu’en 2024, une somme de 100 000 $ serait consacrée à « un ou deux » projets pilotes de rue partagée qui répondraient à certains critères, encore à définir. « C’est la première fois qu’il y a de l’argent sur la table pour ça », s’est-il réjoui.

Quant au projet de la rue London qui tarde à aboutir, c’est qu’effectivement, il semblait difficile de lui trouver la bonne case. « Le ministère des Transports a sa définition de rue partagée, et ça bloquait au niveau de l’administration municipale. On s’est demandé si elle allait servir comme outil de développement communautaire ou outil de sécurité routière. C’est là que [le projet] s’est promené d’une division à l’autre », a admis M. Kibonge, qui a rencontré cet automne les responsables des rues partagées pour la Ville de Québec.

Le maire suppléant a également rappelé l’importance de l’adhésion des résidents concernés. Lors d’événements publics autour du projet, des opposants se sont manifestés, a-t-il constaté. Malgré tout, il demeure positif et espère que Sherbrooke aura plusieurs propositions de rues partagées, lorsque les critères seront déterminés. « À ce moment-là, tout le monde pourra soumettre un dossier. Et les candidatures les plus favorables [pour un tel projet], ce sont elles qui auront le projet pilote. » La balle n’a peut-être pas fini de changer de camp.