Budget fédéral 2023 Ottawa fait des heureux dans le secteur de l’énergie verte

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE

Les nouveaux crédits d’impôt fédéraux permettront de réduire le coût des projets d’énergie renouvelable, comme les parcs éoliens qui seront construits au Québec.

Le gouvernement fédéral vient de débarquer dans le secteur de l’électricité, de compétence provinciale, avec de généreux crédits d’impôt remboursables qui sont bien accueillis au Québec, mais dont les bénéficiaires ultimes restent encore à préciser.

Publié hier à 7h00

![]()

L’aide financière du gouvernement fédéral au développement de l’énergie renouvelable profitera-t-elle surtout aux constructeurs des parcs éoliens, à Hydro-Québec ou aux consommateurs d’électricité ? Probablement à tout le monde, estime Jean Trudel, chef de la direction financière du producteur d’énergie renouvelable Innergex.

« Pour un développeur comme Innergex, c’est du bonbon », a-t-il commenté lors d’un entretien avec La Presse.

Les nouveaux crédits d’impôt permettront de réduire le coût des projets comme les parcs éoliens qui seront construits au Québec. Ce qui ne veut pas dire que ces projets seront plus profitables pour leurs promoteurs. « Ils pourraient l’être, mais comme tout le monde va y avoir accès et qu’il y a beaucoup de concurrence dans les appels d’offres, le crédit d’impôt va être utilisé pour proposer le meilleur prix possible à Hydro-Québec », explique Jean Trudel.

Ultimement, c’est le consommateur d’électricité qui devrait en profiter, selon lui.

Des municipalités inquiètes

Le budget fédéral prévoit un crédit d’impôt remboursable pour la production, le transport et le stockage d’énergie propre à hauteur de 15 % pour les entités non assujetties à l’impôt comme Hydro-Québec, et de 30 % pour les promoteurs privés.

Comme les projets éoliens sont le plus souvent développés par un promoteur privé en partenariat avec des municipalités ou des communautés autochtones, la question se pose : lequel des deux crédits d’impôt s’appliquera et qui en bénéficiera ?

La Fédération québécoise des municipalités demande au gouvernement fédéral de préciser rapidement si les municipalités qui investissent dans des projets éoliens sont admissibles aux crédits d’impôt et au financement à taux préférentiel qui sera offert par la Banque de l’infrastructure du Canada.

« On souhaite que le fédéral confirme qu’on y a droit comme partenaires publics, dit Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, qui est partenaire de plusieurs projets éoliens. On croit que oui, mais on n’a pas de certitudes et on a besoin d’être rassurés. »

Hydro-Québec réserve ses commentaires

Michel Lagacé, qui est aussi président de l’Alliance de l’Est, un regroupement qui vient d’être choisi par Hydro-Québec pour livrer trois parcs éoliens de 800 mégawatts, croit que si ces projets bénéficient des nouveaux crédits d’impôt fédéraux, le prix de l’électricité qui sera payé par Hydro-Québec ne diminuera pas pour autant.

Le prix moyen offert à Hydro-Québec à la suite de ces appels d’offres est de 6,1 cents le kilowattheure et ne devrait pas changer même si le projet coûte moins cher à construire grâce à l’aide fédérale, selon lui. Le prix est convenu et tout est prévu dans les contrats qui sont sur le point d’être signés, précise-t-il. « Mais on est dans les suppositions, ajoute-t-il. Il faudra voir les détails. »

Hydro-Québec, pour sa part, réserve ses commentaires sur l’impact qu’aura l’aide fédérale sur le prix payé à ses fournisseurs pour les nouveaux approvisionnements en électricité et sur ses propres activités de développement. « Les analyses seront réalisées au cours des prochaines semaines lorsque les mesures seront précisées dans un projet de loi. Nous pourrons alors vous donner plus de détails », a fait savoir un porte-parole de la société d’État.

De l’aide qui tombe à point

Pour Nouveau Monde Graphite, qui développe un projet de mine de graphite et de transformation du minerai pour la fabrication d’anodes pour les batteries de véhicules électriques, l’aide contenue dans le budget fédéral ne pouvait mieux tomber. « Ça arrive au moment où on en a besoin pour le financement de notre projet », a fait savoir le président et fondateur de l’entreprise, Éric Desaulniers.

Nouveau Monde Graphite veut finaliser le financement de son projet, estimé à 1,4 milliard, et le crédit d’impôt fédéral de 30 % l’aidera à diminuer le coût de ce financement et à réduire ses coûts de production, précise Éric Desaulniers.

Cette mesure est exactement ce qu’on avait besoin. Ça aide toute la chaîne de valeur.

Éric Desaulniers, président et fondateur de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite veut devenir le premier fournisseur à faible empreinte environnementale pour les fabricants de batteries dans sa future usine de Bécancour.

Les titres de Nouveau Monde Graphite, d’Innergex et de Boralex, qui œuvrent dans le secteur des énergies propres, ont fini la journée en hausse sur les marchés au lendemain du budget fédéral.

Interdiction du plastique à usage unique Des commerces misent sur les contenants consignés

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Richard Cemé, chef cuisinier et traiteur du prêt-à-manger Par Cemé de la rue Garnier, à Montréal, utilise des contenants consignés.

Maintenant que le plastique à usage unique est banni sous peine d’amende salée dans la métropole, des projets-pilotes de contenants réutilisables sont déployés dans ses restaurants et commerces de nourriture à emporter. À commencer par l’emblématique avenue du Mont-Royal.

Publié à 5h00

![]()

Soutenus par l’administration de la mairesse Valérie Plante, des projets de contenants consignés se déploient graduellement dans l’avenue du Mont-Royal et d’autres rues du centre-ville, notamment la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent, et dans les commerces de Griffintown, de Saint-Henri et du quartier de la Petite-Bourgogne. Les plats réutilisables proviennent notamment des fournisseurs Retournzy coop et Cano. Et les restaurateurs volontaires sont chapeautés par l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM).

Assiettes jetables, barquettes, couvercles, ustensiles, pailles, bâtonnets à mélanger, verres et tasses en plastique non recyclable ont disparu des cuisines de Richard Cemé, chef cuisinier et traiteur du prêt-à-manger Par Cemé de la rue Garnier, à un jet de pierre de l’avenue du Mont-Royal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Puisqu’ils vont au four à micro-ondes, le commerce de prêt-à-manger Par Cemé s’est tourné vers les contenants de Cano.

« Avant, j’emballais sous vide », lance le chef derrière son comptoir où les effluves de keftas d’agneau et de boulettes au curry se mélangent à l’odeur d’un gâteau aux carottes encore chaud.

« J’ai vite constaté que le procédé sous vide n’avait aucune allure pour l’environnement, enchaîne-t-il. J’ai donc commencé à utiliser des contenants recyclables. Puis, j’ai commencé à proposer aux clients d’apporter leurs propres plats. » Ensuite, « les contenants consignés sont donc arrivés tout naturellement ».

Les commerçants font la vaisselle

Puisqu’ils vont au four à micro-ondes, le commerce de prêt-à-manger s’est tourné vers les contenants de Cano. Le service fonctionne grosso modo comme pour les vélos en libre-service BIXI : à l’aide d’une application. Le client a deux semaines pour rapporter les plats, sans frais. La corvée de vaisselle revient aux commerçants.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Un contenant de Cano

« Moi, je ne fais que deux choses ; je remplis, je lave », ironise candidement le chef Cemé.

Chargée de la transition écologique pour le regroupement des sociétés de développement commercial, Isabelle Bissonnette, ingénieure spécialisée en environnement, explique que le défi consiste à expliquer aux restaurateurs qu’il y a des solutions de rechange au plastique à usage unique. Qu’il y a « des bénéfices sur le portefeuille », fait-elle valoir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Isabelle Bissonnette, ingénieure spécialisée en environnement

« Il y a une mouvance, mais il faut donner le choix aux commerçants, aux gens, estime-t-elle. Un peu comme pour les sacs en plastique qui ont disparu progressivement des épiceries. »

Contenants en inox avec couvercles de silicone

L’autre acteur qui se positionne sur le marché offre des contenants en acier inox munis de couvercles de silicone. Il s’agit de Retournzy coop.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Un contenant en inox de Retournzy coop

On voit ces contenants apparaître dans le secteur Saint-Denis, dans le secteur Notre-Dame, au marché Jean-Talon, également à l’École de technologie supérieure (ETS), pour ne nommer que ceux-là. La coordonnatrice au développement des affaires de Retournzy coop, France Gosselin, estime que cette nouvelle façon de consommer va s’installer dans les habitudes, mais qu’il faudra de la patience. Beaucoup de temps.

« C’est malheureux, mais les gens se sont habitués à jeter les contenants de leurs repas à emporter. Il y a une conscience de l’importance de la réduction des déchets à la source [à développer]. Les gens nous disent que notre produit est génial, mais ils ne veulent pas mettre l’effort. Éventuellement, il va falloir une interdiction formelle du recyclable à usage unique. »

Dirigeant de la Société de développement commercial (SDC) de l’avenue du Mont-Royal, Claude Rainville explique que l’un des défis sera d’implanter les contenants consignés chez les grands épiciers. Selon lui, c’est plus compliqué, notamment en raison du volume.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Claude Rainville, dirigeant de la Société de développement commercial (SDC) de l’avenue du Mont-Royal

« Il reste que la réponse est très bonne chez nos commerçants indépendants, estime-t-il. L’essentiel est de s’améliorer. Il faut aussi une bonne volonté politique de la part des élus municipaux, du gouvernement. »

Écocontribution à Prévost

Au Québec, d’autres municipalités ont adopté des règlements bannissant les articles en plastique à usage unique dans les commerces, notamment Laval, Mascouche et Terrebonne. À Prévost, petite municipalité de 14 000 habitants des Laurentides, il y a même depuis juillet 2022 une redevance, appelée « écocontribution », sur la vente de contenants à usage unique.

Au départ, à Montréal, un projet-pilote devait être lancé au printemps 2020, mais il a été mis sur la glace en raison de la pandémie, explique Mme Bissonnette, chargée de projet.

En savoir plus

- 400 $ à 4000 $

La Ville de Montréal prévoit des amendes allant de 400 $ à 4000 $ aux commerçants après une deuxième infraction au règlement sur l’interdiction du plastique à usage unique.

Source : Ville de Montréal

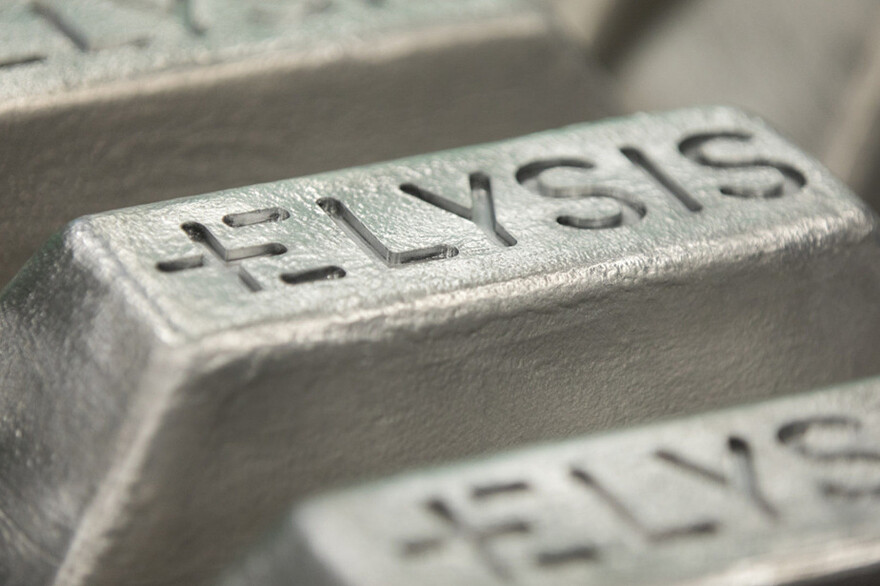

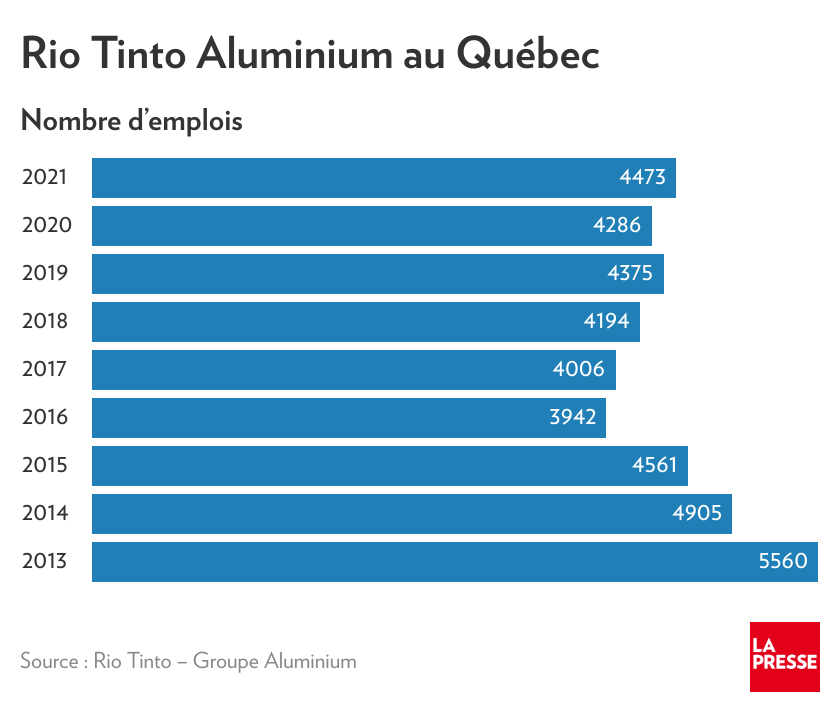

Aluminium sans GES au Québec Rio Tinto dit oui… à une condition

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB LELINGOT.COM

En développement au Saguenay depuis 2018, Elysis est une technologie d’aluminium produite sans émission de GES.

Rio Tinto ne considère pas d’autres endroits que le Québec pour produire l’aluminium 100 % vert promis par sa technologie révolutionnaire du Saguenay, Elysis. L’entreprise pose cependant une condition essentielle : des tarifs préférentiels, même si l’énergie est de plus en plus rare.

Publié à 5h00

![]()

À la tête de la division aluminium de la multinationale, Ivan Vella concède que les alumineries québécoises sont les plus rentables au monde. Le portrait est différent lorsque vient le temps de construire de nouvelles installations, d’où la nécessité d’obtenir des rabais énergétiques, dit l’homme d’affaires.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Ivan Vella, PDG de Rio Tinto Aluminium

Bâtir une aluminerie en Chine coûte environ 2000 $ US par tonne de capacité tandis qu’au Québec, on parle de 6000 $ US à 8000 $ US. Le coût de la main-d’œuvre est élevé, tout comme celui des matériaux. Il y a aussi la fiscalité. Plus personne ne peut construire de nouvelles alumineries parce qu’ils n’en ont pas les moyens.

Ivan Vella, PDG de Rio Tinto Aluminium

En entrevue avec La Presse pendant environ 90 minutes, l’homme d’affaires a défendu bec et ongles les demandes du géant minier australo-britannique en dépit de tous les privilèges dont il bénéficie déjà. En décembre dernier, La Presse a révélé que Rio Tinto n’avait pratiquement pas payé d’impôts au gouvernement du Québec ces dernières années pour son secteur de l’aluminium. L’entreprise a aussi le droit de produire sa propre électricité sur les rivières Saguenay et Péribonka, à bas coût.

M. Vella a repris un refrain qui a été entendu à plus d’une reprise dans le passé en évoquant le maintien d’emplois payants à l’extérieur des grands centres urbains – même dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre – et des retombées économiques non négligeables chez de nombreux fournisseurs. À cela s’ajoutent des investissements annuels d’environ un demi-milliard effectués par Rio Tinto dans l’entretien de ses installations québécoises, ajoute-t-il.

Le patron de Rio Tinto Aluminium a tenu à dissiper les doutes après avoir semé l’inquiétude. L’automne dernier, celui-ci avait affirmé que la technologie Elysis pourrait ne pas être implantée dans les alumineries québécoises parce qu’elles sont trop vieilles.

Il est effectivement « très difficile » de moderniser une aluminerie existante, a reconnu M. Vella, en entrevue. Celui-ci « croise les doigts » pour que ce scénario puisse se produire, sans toutefois se faire d’illusions. Le déploiement de cette nouvelle technologie risque de passer par la construction de nouvelles installations.

« C’est la stratégie la plus plausible », affirme M. Vella.

De l’espace à Alma

En développement au Saguenay depuis 2018, Elysis est considérée comme très prometteuse, mais elle en est encore à ses balbutiements. Rio Tinto, Alcoa et Apple financent une partie du projet. C’est toutefois les gouvernements d’Ottawa et Québec qui ont surtout délié les cordons de la bourse jusqu’à présent en offrant 120 des 228 millions nécessaires.

Les premiers pas de la phase commerciale de cette nouvelle technologie devraient s’effectuer sur le site d’Alma, a expliqué M. Vella. La raison est simple : il y a de l’espace pour accueillir de nouvelles cuves.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB LELINGOT.COM

Usine d’électrolyse de Rio Tinto, à Alma

« Il y a une demi-ligne d’espace [pour des cuves] prête à être agrandie, affirme le cadre de Rio Tinto. Il n’est pas surprenant que les trois premières cuves fassent partie de cette ligne qui devrait continuer avec Elysis. La première [phase] à grande échelle peut se faire sur un site vierge, mais intégré à Alma. Ensuite, nous devrons réfléchir à ce que nous ferons pour le reste. »

Selon M. Vella, on parle d’un projet d’une capacité annuelle de 170 000 à 200 000 tonnes de métal argenté au complexe d’Alma. Si tout se déroule comme prévu, la commercialisation de cette nouvelle technologie est prévue pour 2030. Rio Tinto mise sur la volonté de ses clients de payer plus cher pour de l’aluminium produit sans émission de gaz à effet de serre.

Un avertissement

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, répète que la technologie Elysis fera du Québec un chef de file en matière de production d’aluminium vert dans le monde. Il est ouvert à la possibilité d’accorder plus d’électricité à tarif préférentiel à Rio Tinto. On ignore cependant quel sera le prix payé par l’entreprise.

Le patron de la division Aluminium de Rio Tinto s’est montré prudent en commentant l’état des négociations entre la multinationale et le gouvernement Legault. Pendant des décennies, les alumineries ont pu bénéficier de tarifs hydroélectriques préférentiels alors que les surplus étaient la norme chez Hydro-Québec.

Conscient que le contexte a changé et que le pouvoir de négociation du gouvernement québécois est beaucoup plus grand. M. Vella lance toutefois un avertissement.

« Le Québec peut dire “voici quel sera le prix” et nous répondrons “OK, nous ne pouvons tout simplement pas investir à ce prix”, prévient-il. Ils le savent. Nous sommes conscients qu’il faut établir un partenariat avec la province pour nous assurer que l’équilibre est bon. »

Pour illustrer que le gouvernement Legault ne doit pas être trop gourmand, M. Vella a présenté une liste de 16 alumineries qui ont mis la clé sous la porte aux États-Unis depuis 2000 parce qu’elles n’étaient plus jugées rentables.

« Ce qu’ils [le gouvernement] ne veulent pas voir, ce sont des alumineries québécoises venir s’ajouter à cette liste des fermetures en raison des bons emplois que nous générons, affirme-t-il. Il y a un équilibre à atteindre et c’est la conversation que nous devons avoir [avec le gouvernement]. »

Dans la foulée des remarques formulées en novembre dernier par M. Vella, d’anciens cadres de Rio Tinto avaient interpellé le gouvernement Legault, a rapporté La Presse, le mois dernier. Ceux-ci demandaient à Québec de ne pas croire tout ce que promet Rio Tinto. L’un d’eux, Jacques Dubuc, estimait que les signaux « en provenance de l’entreprise » n’auguraient « rien de bon pour l’avenir des installations existantes du Saguenay ».

Rio Tinto envisage l’extraction et la transformation de minéraux critiques au Québec

PHOTO FOURNIE PAR RIO TINTO, ARCHIVES LA PRESSE

Coulée d’un alliage aluminium-scandium dans des installations de recherche et développement de Rio Tinto

Après avoir fait ses premiers pas dans la filière québécoise des batteries pour véhicules électriques l’an dernier, Rio Tinto ne semble pas vouloir ralentir la cadence. Que ce soit du côté de l’extraction ou de la transformation, la multinationale envisage d’autres avancées dans ce nouveau marché.

« Il y a probablement une cinquantaine de personnes [au Québec] qui travaillent sur le dossier des matériaux de batteries, affirme le président-directeur général de Rio Tinto Aluminium, Ivan Vella. On se penche sur le lithium, le nickel, le cuivre et le scandium. »

Dans le créneau des métaux critiques, la multinationale a développé une technologie pour produire annuellement trois tonnes de scandium, minerai critique utilisé par l’industrie aérospatiale et électronique – dont la demande est en forte hausse.

Elle a aussi réalisé un investissement de 10 millions dans Nano One, une entreprise de Vancouver qui fabrique les cathodes – un élément névralgique de la batterie au lithium-ion que l’on retrouve dans les véhicules électriques. Dans le secteur du lithium, Rio Tinto achève également la construction en Argentine d’un complexe pour extraire ce métal gris.

Interrogé à savoir s’il s’agissait d’un modèle que Rio Tinto pourrait reproduire, M. Vella a répondu par l’affirmative.

« Oui, bien sûr, a-t-il dit. Développer ou acquérir [un projet], absolument. Nous voulons transformer autant que possible. C’est la technologie sur laquelle nous travaillons. »

Le cadre du géant minier n’a cependant pas voulu ouvrir son jeu davantage ou préciser d’échéancier. Il s’agit de projets milliardaires difficiles à réaliser, a-t-il dit.

Depuis le début de la pandémie, la demande pour les semi-conducteurs – composants que l’on retrouve dans des puces électroniques essentielles au fonctionnement d’appareils technologiques – est en forte hausse. Rio Tinto tente d’en profiter en récupérant une partie des résidus de bauxite.

« Devinez ce qui est rempli de gallium [nécessaire dans les semi-conducteurs] ? Les résidus de bauxite, souligne M. Vella. Nous travaillons très fort pour filtrer et valoriser ces résidus de bauxite. »

À sa raffinerie d’alumine Vaudreuil, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’entreprise compte une usine de filtration et d’optimisation des résidus de bauxite, qui a été mise en service en 2019.

En savoir plus

- 50 %

Le Québec représente la moitié de la production mondiale de Rio Tinto Aluminium.

Rio Tinto

Produire des laitues toute l’année dans des conteneurs recyclés

La culture hydroponique en serre de La Boîte maraîchère Côte-du-Sud produit 15 000 laitues par semaine.

Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Claude Bernatchez (accéder à la page de l’auteur)

Claude Bernatchez

Publié à 5 h 37

EN MODE SOLUTIONS - La salade a remplacé le riz et les pommes de terre comme un plat d’accompagnement chez les Roy-Gosselin, une famille d’agriculteurs de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dans la région de Montmagny. Depuis le mois de février, ils produisent 15 000 laitues par semaine dans un environnement contrôlé. Elles sont vendues dans des épiceries IGA de la région de Québec.

Les 10 conteneurs d’hydroponie à étages sont installés sur leur terrain. La température est maintenue à 20 degrés, la lumière dont ont besoin les plantes provient d’un éclairage DEL conçu spécialement pour ce type de culture. Les bonnes quantités de fertilisant sont ajoutées automatiquement à l’eau filtrée qui circule en circuit fermé.

Une culture de laitues hydroponiques dans des conteneurs recyclés

Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Gabrielle Roy et Maxime Gosselin souhaitaient diversifier les activités de leur entreprise. À l’extérieur, dans les champs balayés par les vents du printemps, on récolte chaque année du maïs et d’autres céréales qui servent à nourrir leurs porcs.

« Tu peux avoir des gels hâtifs, tu peux avoir de la grêle, tu peux avoir des excès de pluie. C’est un facteur très important au niveau du rendement et de la rentabilité de l’entreprise. Nous, on voulait faire de l’agriculture avec un toit sur la tête, dans un environnement contrôlé. »

— Une citation de Maxime Gosselin, entrepreneur agricole

La Boîte maraîchère

Après avoir visité deux types d’installations, Maxime et Gabrielle choisissent La Boîte maraîchère (LBM). On a vraiment aimé leur modèle d’affaires, nous explique Gabrielle. On trouvait ça innovateur […] le fait que ce soit dans des conteneurs recyclés, le volet écologique rendait le projet intéressant.

Gabrielle Roy et Maxime Gosselin, entrepreneurs agricoles de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

LBM

est une entreprise manufacturière qui exploite sa propre serre à Laval et propose à ses partenaires un projet clé en main. Sa filiale LBM Agtech investit en recherche et développement.

Richard Giunta est président et cofondateur de l’entreprise. On s’occupe de la construction du début à la fin, explique-t-il. On donne une formation de 40 heures […] on leur donne tous les outils pour être autonomes et on reste partenaires. Le contrat comprend aussi une entente avec Sobeys, qui distribue les laitues dans ses épiceries.

« C’est une fierté d’amener un produit frais , sans herbicide, sans pesticide. […] C’est quelque chose qui me rend fier de pouvoir offrir ça à nos familles, nos amis, puis à tout le monde. »

— Une citation de Gabrielle Roy, entrepreneure agricole

Aide gouvernementale

La Boîte maraîchère de la Côte-du-Sud est un projet de plus de 2 millions de dollars. En plus du financement privé et d’un prêt de Financement agricole Canada, le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 600 000 $, le quart du montage financier.

« Sans subventions, c’est impossible de réaliser ce projet-là. On est dans la trentaine, c’est beaucoup de risques […] S’il faut que tu investisses la moitié de la somme de tes poches, ça aurait pris 1 million de dollars. »

— Une citation de Maxime Gosselin, entrepreneur agricole

En novembre 2020, le gouvernement de François Legault a lancé la Stratégie de croissance des serres. La pandémie et les soubresauts des chaînes d’approvisionnement ont mis en lumière la trop grande dépendance du Québec vis-à-vis les marchés alimentaires étrangers. Selon le MAPAQ

, avec les 66 nouveaux hectares de production de fruits et légumes, 54 % de l’objectif serait déjà atteint.

Autres objectifs de la Stratégie de croissance des serres :

- Moderniser le réseau serricole

- Favoriser la recherche et le développement

- Se positionner sur tous les types de marchés (local, régional et national)

- Stimuler la production biologique

- Favoriser le maintien et la création d’entreprises rentables à long terme avec des retombées positives pour tout le Québec

- Tenir compte de la diversité des entreprises

Source : MAPAQ

Les avantages de la production en milieu contrôlé

Richard Giunta de LBM

parle avec enthousiasme des avantages de la culture en milieu contrôlé. Ici, c’est une technologie du futur (…) que certains ont identifié comme le prochain Silicone Valley. La serriculture permet de se mettre à l’abri des aléas météorologiques extrêmes qui deviendront plus fréquents et plus intenses, selon les experts du climat.

Richard Giunta, président et cofondateur La Boîte maraîchère

Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Les ambitions de LBM

ne se limitent pas à produire des légumes feuilles à proximité des centres urbains. On souhaite alimenter des populations en régions éloignées qui, très souvent, doivent se contenter de fruits et de légumes moins frais et qui coûtent très cher.

Des fraises, des poivrons et des concombres pourraient aussi être disponibles à des prix concurrentiels. On pourrait peut-être se revoir à Sept-Îles ou à Fermont pour un reportage, nous dit le cofondateur de LBM,

en parlant de ses projets de développement. Nous sommes en discussion avec des Premières Nations et certaines mines.

Les défis de l’efficacité énergétique et de l’utilisation optimale de l’eau

Les serres du Québec ont droit au tarif préférentiel d’Hydro-Québec. Cette électricité à moindre coût pourrait ne pas être éternelle. La société d’État sera incapable dans les prochaines années de répondre complètement à la demande de nombreux projets industriels.

La lumière dont ont besoin les laitues de La Boîte maraîchère provient de ces lampes DEL.

Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Déjà, les serres sont passées des lampes au sodium aux lumières DEL, nous explique Eric Duchemin, le professeur associé à l’UQAM

et directeur scientifique du Laboratoire sur l’agriculture urbaine. Il croit maintenant qu’il faut rapprocher les serres des sources d’énergie déjà existantes. L’énergie produite et perdue par de grandes industries devrait servir à alimenter les serres.

LBM Agtech, la filiale recherche et développement de LBM

, est à la recherche de solutions pour réduire la consommation d’électricité et d’eau. On peut penser que dans les prochaines années, le Québec sera très sollicité pour l’eau, explique Richard Giunta. On travaille sur une façon de récupérer l’eau perdue par l’évaporation [des plantes].

L’avenir

Une fois le rythme de croisière atteint, ce sont 780 000 laitues par année qui seront produites dans les conteneurs de Gabrielle et Maxime à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ils prévoient amortir leur investissement en 10 ans, et, qui sait, prendre de l’expansion. Tout est en place pour ajouter un deuxième étage de 10 unités, nous dit Maxime Gosselin. On pourrait faire des fraises, on pourrait faire du bok choy, des fines herbes.

Les 10 conteneurs de La Boîte maraîchère Côte-du-Sud sont à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

Et quand elle se projette dans l’avenir, Gabrielle Roy imagine leurs trois enfants venir travailler avec nous, qui vont avoir leur idée pour optimiser encore plus notre projet. C’est aussi le rêve de Maxime de travailler avec nos enfants dans une entreprise en santé financière.

À lire aussi :

Le Québec en mouvement Le laboratoire de la forêt boréale

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Baies d’argousier, l’étoile montante des petits fruits de la Côte-Nord

(Baie-Comeau) Pour développer son économie, la Côte-Nord mise sur ce que la nature qui l’entoure lui offre : le bois, bien sûr, mais aussi des petits fruits comme la baie d’argousier, l’airelle ou la chicoutai. Des chercheurs réunis au cégep de Baie-Comeau mènent diverses expériences pour en optimiser l’usage et développer de nouveaux débouchés. Notamment de la bière.

Publié à 1h31 Mis à jour à 5h00

![]()

Ce n’est pas pour garder des boissons au frais que la chercheuse Ève-Catherine Desjardins garde un petit frigo dans son bureau du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), situé au cégep de Baie-Comeau. Il n’est même pas branché. Derrière sa porte, on découvre pourtant plusieurs dizaines de pots d’environ un litre remplis d’un liquide orangé où flottent parfois des fruits à moitié écrasés de la même couleur.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Ève-Catherine Desjardins et Serge-Thierry Lekounougou, chercheurs au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale

Ces sphères informes sont en fait des baies d’argousier, étoile montante des petits fruits de la Côte-Nord. Elles baignent dans un liquide essentiellement composé de jus de pomme. Leur entreposage dans ce frigo démis de ses fonctions réfrigérantes fait partie d’un test de fermentation mené par l’équipe du CEDFOB en collaboration avec une entreprise locale, la microbrasserie St-Pancrace.

On est en train de chercher la meilleure technique pour faire fermenter ces fruits-là.

André Morin, copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise collabore avec le centre de recherche. Ses bières Tête-de-cheval (une blanche sûre à l’argousier et à l’airelle), Baie-Cachée (une sûre à la camerise) et plusieurs autres ont aussi été développées main dans la main avec les scientifiques du CEDFOB.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

La mise en valeur des produits nord-côtiers est au cœur du travail de la microbrasserie St-Pancrace, de Baie-Comeau. André Morin est l’un de ses copropriétaires.

« On ne sait pas toujours si un produit va sortir de ce qu’on fait là, admet André Morin. Ce qu’on sait, par contre, c’est qu’on est en action pour notre croissance et que, pour ça, il faut avoir des projets dans ses cartons. Avec le CEDFOB, on a accès à toute une équipe qui a des équipements qui permettent d’accélérer la phase de recherche et développement. »

Diversifier les produits

Mis sur pied en 2004, le CEDFOB a pour mandat de faire de la recherche appliquée dans le but de stimuler la demande pour les produits issus de la forêt boréale qui l’entoure et d’en optimiser l’utilisation. Il mène plusieurs projets avec l’industrie forestière, mais met de plus en plus l’accent sur les petits fruits nordiques qui, avec l’entomologie, sont une spécialité de la chercheuse Ève-Catherine Desjardins.

Elle se consacre notamment au développement de « régie de production », c’est-à-dire les meilleures pratiques d’agriculture. Spécialiste de la pollinisation et des abeilles nordiques, elle supervise aussi les cultures expérimentales de petits fruits. « On fait de la multiplication en laboratoire. On va en chercher des spécimens et on travaille avec les producteurs pour favoriser les plus productifs, les plus résistants, les meilleurs au goût », explique-t-elle. Une fois les cultures « montées » vient le maillage avec les entreprises locales.

1/5

« Dans le passé, les producteurs se contentaient de vendre leur production », explique son collègue Serge-Thierry Lekounougou.

Étant donné que certains produits peuvent s’oxyder ou se dégrader rapidement, les producteurs et les entreprises de la Côte-Nord mettent de plus en plus l’accent sur la transformation locale.

Serge-Thierry Lekounougou, chercheur au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale

L’époque où les petits fruits nordiques ne servaient qu’à faire des confitures ou gelées plus ou moins artisanales est révolue. « Il y a une grande demande pour les alcools, mais aussi pour les cosmétiques », dit la chercheuse, évoquant des savons, des hydrolats et des crèmes fabriqués avec des sous-produits de l’argousier, par exemple. « L’idée est d’exposer les propriétés des petits fruits parfois méconnus qui pourraient avoir la même valeur que d’autres produits qui viennent d’ailleurs », ajoute Serge-Thierry Lekounougou, formé en biologie et en chimie.

Un cœur régional

L’impact du CEDFOB sur la Côte-Nord ne peut être sous-estimé, selon André Morin, de la microbrasserie St-Pancrace. « Les projets de maillage avec les cueilleurs et les producteurs de la région partent de là », dit-il. Ce centre de développement et de transfert technologique constitue par ailleurs une priorité régionale aux yeux de Québec, qui a investi plus de 8 des 9 millions nécessaires à la construction d’un nouveau pavillon du cégep de Baie-Comeau qui abritera bientôt le CEDFOB.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Québec a investi 8 des 9 millions nécessaires à la construction d’une nouvelle aile du cégep de Baie-Comeau qui regroupera bientôt tous les laboratoires du CEDFOB.

Le nouvel édifice, toujours en construction au moment du passage de La Presse au mois d’avril, est d’une superficie de 15 000 pieds carrés distribués sur 3 niveaux. Il regroupera les quatre laboratoires actuellement dispersés sur trois sites, dont l’un est situé à Pointe-aux-Outardes, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Baie-Comeau. Il abritera aussi un centre d’interprétation et de sensibilisation sur la forêt boréale.

En 10 ans, Ève-Catherine Desjardins a vu la situation changer : les récoltes de petits fruits augmentent et les marchés se développent. « L’airelle, on ne fournit pas. La chicoutai commence à être très populaire aussi », remarque-t-elle. Investir entre 5000 $ et 20 000 $ dans un projet de recherche vaut le coup, selon André Morin. « Ce sont des sommes raisonnables dans la mesure où on pense qu’il y a un débouché », analyse-t-il, tout en soulignant que la valorisation des produits nord-côtiers fait partie de la signature de la microbrasserie St-Pancrace.

De la forêt au compost

Le volet matière ligneuse n’est pas en reste, signale toutefois Serge-Thierry Lekounougou, spécialiste de la biochimie du bois. Le CEDFOB mène notamment, avec l’industrie forestière et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, un projet visant l’amélioration de la qualité du bois, grandement affecté par la tordeuse du bourgeon de l’épinette.

« L’idée était de développer des méthodes pour identifier les essences et les secteurs où les arbres sont moins dégradés et d’établir des critères de défoliation, explique-t-il. Avant, on le faisait directement sur le terrain, maintenant on utilise aussi des drones qui permettent de voir les secteurs plus ou moins défoliés pour guider les entreprises et leur dire où elles peuvent aller récolter. »

Les chercheurs du volet matière ligneuse travaillent aussi avec des entreprises de la région pour valoriser les résidus de l’industrie forestière et le recyclage de bois de construction. Le CEDFOB aide par exemple une entreprise qui fabrique notamment du compost à partir d’écorce de bois à « améliorer sa recette ».

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Ève-Catherine Desjardins, dans le nouveau pavillon du CEDFOB. Une partie du bois servant à la construction a été offert par Produits forestiers Résolu.

Ce n’est pas un détail, car la mise en place d’une économie circulaire axée sur la réutilisation de résidus forestiers, de déchets de petits fruits ou d’autres activités industrielles (comme le brassage de bière) se trouve aussi au cœur de la mission du centre de recherche. Les huiles d’argousier et de chicoutai, par exemple, sont d’ailleurs issues du pressage de leurs fruits. Les drêches de la microbrasserie St-Pancrace, elles, sont notamment réutilisées par un producteur de champignons et un éleveur de cerfs.

« Participer à une économie circulaire et de partage, c’est une valeur essentielle pour nous, dit André Morin. On le fait avec notre bière, mais on pense aussi qu’une région rayonne à travers son identité entrepreneuriale forte et ses partenariats. »

Qu’est-ce que le CEDFOB ?

Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale, affilié au cégep de Baie-Comeau, est un organisme sans but lucratif qui travaille en partenariat avec des entreprises de la Côte-Nord à l’amélioration de leurs pratiques et au développement de nouveaux produits.

Il a été fondé en 2004 et s’est d’abord consacré aux produits forestiers. Il s’intéresse de plus en plus à la valorisation des petits fruits nordiques comme l’airelle, l’argousier et la chicoutai. Il valorise aussi le recyclage de déchets et résidus agro-industriels dans un esprit d’économie circulaire.

Le CEDFOB est aussi un centre collégial de transfert de technologie faisant partie d’un réseau panquébécois qui en compte près de 60.

Le Québec en mouvement

Baie-Comeau

Population : 20 800 habitants

Lisez les autres reportages de la série « Le Québec en mouvement »

Planète bleue, idées vertes Recycler les fonds vaseux du fleuve ? Oui, mais…

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

De 2000 à 10 000 tonnes de sédiments sont dragués à Montréal chaque année.

Super navires de croisières, cargos de plus en plus gros, concurrence internationale féroce ; les ports partout dans le monde doivent racler le fond de leur chenal chaque année pour permettre d’accoster. C’est ce qu’on appelle le dragage. Il en ressort des tonnes de sédiments, une sorte de vase, communément appelée de la boue. Elle termine la plupart du temps sa course dans des sites d’enfouissement.

Mis à jour hier à 11h00

![]()

Une partie de la France est toutefois en train de donner un solide coup de barre à ce gaspillage en confiant à une entreprise le mandat de recycler la vase issue du dragage. L’objectif est de la réintégrer dans des matériaux de construction, comme le béton ou le ciment.

« Dans un premier temps, elle sera utilisée pour les travaux de voirie. Avec le temps et la recherche, on espère pouvoir l’utiliser pour fabriquer des bâtiments », a fait valoir lors d’une annonce officielle Robert Huet, de l’entreprise Eqiom, mandataire du gouvernement français.

Chaque année, 8500 kilomètres de voies fluviales sont dragués en France**,** générant 50 millions de mètres cubes de vase. Parvenir à la recycler permettrait de produire jusqu’à 40 000 tonnes de béton chaque année, selon les prévisions d’Eqiom.

C’est astronomique, la quantité de vase draguée là-bas [en France]. Ils ont des voies maritimes, des canaux, les rivières. Les opérations ont des coûts qui peuvent se chiffrer dans les millions.

Émilien Pelletier, chimiste et professeur émérite à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski

Le port de Sorel-Tracy a tenté une expérience en récupérant les boues du dragage de la marina de Saurel pour les façonner en terre-pleins destinés au parc industriel. C’était en 2005. L’opération a permis de revaloriser 5000 mètres cubes. Cependant, la transformation a créé une « zone dite contaminée » puisque les sédiments auraient d’abord dû être assainis, selon la réglementation canadienne.

Pour « de petits projets, ça peut toujours aller », mais la Société des parcs industriels Sorel-Tracy (SPIST) est à la recherche d’autres façons pour disposer de ses fonds vaseux, explique sa directrice, Nancy Annie Léveillée. Le port de cette région est le septième en importance au Canada. Selon les quais, un dégagement minimal des fonds de 8,3 à 11,2 mètres est nécessaire aux navires. Le dragage est « incontournable », ajoute-t-elle.

Dragage d’entretien ou d’expansion

PHOTO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, ARCHIVES BLOOMBERG

Ponton de dragage dans le nord de Chypre

Mathieu Saint-Pierre est président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent. L’organisation chapeaute tous les ports longeant le fleuve. Il rappelle que 80 % de ce qu’on consomme provient du transport maritime, que ce soit la nourriture ou les produits de consommation – vêtements, meubles, appareils électroniques, jouets, équipements sportifs, etc.

Il existe essentiellement deux types de dragage : celui d’entretien, comme au port de Sorel-Tracy, et celui – très controversé – pour permettre l’expansion, comme le projet du site Contrecœur du Port de Montréal. Avec la cible d’accueillir 1,15 million de gros conteneurs. À Montréal, de 2000 à 10 000 tonnes sont draguées chaque année. M. Saint-Pierre estime qu’il faut obtenir une « acceptabilité sociale ». Il y a également un grand défi à relever pour améliorer les connaissances et approfondir la recherche scientifique, dit-il.

Il cite le port de New York, où 21 contrats de dragage ont été attribués pour dégager le fond marin jusqu’à 50 pieds. Pas moins de 52 millions de mètres cubes de boue ont été récupérés. Cette boue a permis de restaurer les marécages des îles de la baie de la Jamaïque et le Lincoln Park, au New Jersey, ce qui a calmé en partie la grogne des environnementalistes.

« Les travaux à New York en ont fait le plus grand port de la côte est de l’Amérique du Nord. Les études le démontrent, il est envisageable au Québec de réutiliser les sédiments. On peut penser au remblaiement dans le domaine de la construction, aussi pour la stabilisation des berges. Il faut revoir notre approche, obtenir concertation auprès du gouvernement. »

Le dragage pourrait tout à fait diminuer la pression économique grâce à l’utilisation des sédiments en génie civil, sur les terres agricoles.

Mathieu Saint-Pierre, président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent

L’expert de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski Émilien Pelletier a consacré une partie de sa carrière à l’écotoxicologie marine. Il explique qu’à l’heure actuelle, les sociétés portuaires québécoises sont réduites à deux options. La première consiste à relâcher les sédiments en aval. L’autre se résume à charger la vase sur des barges pour la transporter par camions jusqu’à l’enfouissement.

« Les coûts sont déjà très élevés pour l’enfouissement. Théoriquement, chimiquement et biologiquement, c’est donc très possible de recycler les sédiments. La boue ne devient ni plus ni moins que de l’argile une fois traitée, ce n’est pas riche en carbone, ça pourrait minimalement consolider des sols. »

Le dragage au Québec

30 infrastructures portuaires au Québec et une voie navigable de 3700 kilomètres (du lac Supérieur à l’océan Atlantique)

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE OCÉAN

Le navire Océan Traverse Nord réalise du dragage de la voie navigable du Saint-Laurent.

3 types de dragage

- Dragage d’entretien des chenaux de navigation et des aires portuaires

- Dragage d’approfondissement ou de capitalisation

- Dagage de restauration de sites à forte pollution (plus rare)

500 000 m3

Quantité de sédiments dragués au Québec chaque année. De cette quantité, de 50 000 à 100 000 m3 sont dragués sur la Traverse du Nord (nord de L’Isle-aux-Grues).

Source : Université du Québec à Rimouski, Gestion et valorisation des sédiments de dragage au Québec. Julien Dionne Lavoie, 2018

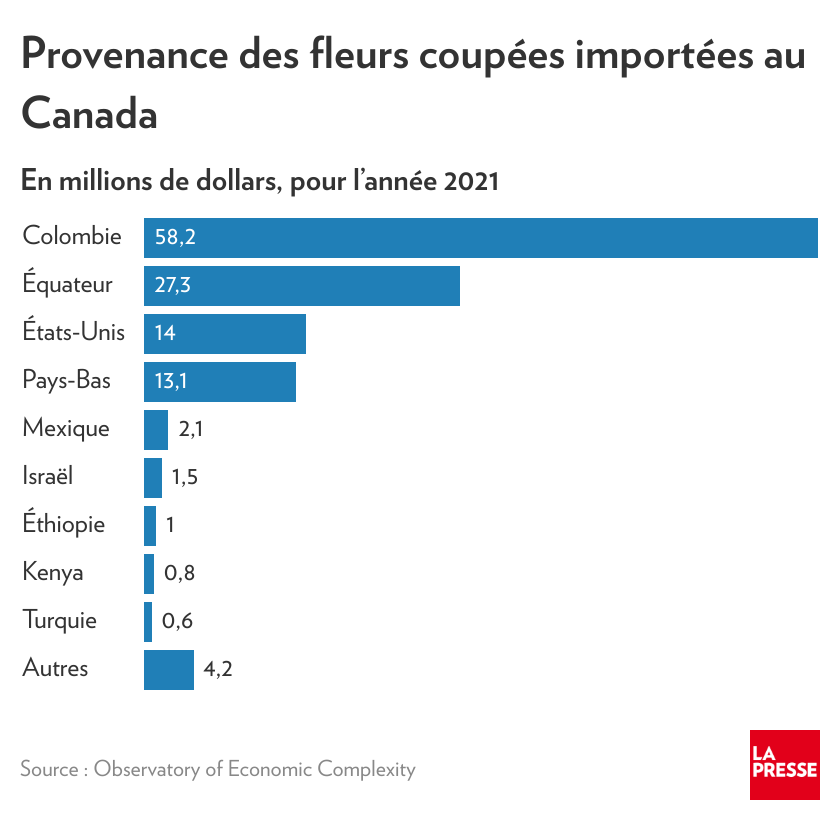

Fleurs coupées L’industrie d’ici croît

X PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Les fleurs cultivées au Québec sont rares. On va les chercher aussi loin qu’en Équateur.

Les ventes de fleurs coupées progressent chaque année au Canada. Mais souvent, les fleurs parcourent jusqu’à 10 000 kilomètres avant de se retrouver sur la table de votre salon. Pourtant, de nombreuses cultures existent au pays.

Publié à 5h00

![]()

Maïté Belmir Collaboration spéciale

L’Île-du-Prince-Édouard moins loin que l’Équateur

« Chaque année, on cultive plus de 10 millions de tulipes. Quand on prend notre rythme de croisière, on arrive à planter jusqu’à 250 000 tulipes à la main chaque jour », déclare avec fierté Ann Carrière, responsable du développement des affaires de Vanco Flowers Ltd. L’entreprise se trouve à l’Île-du-Prince-Édouard. Ann Carrière vit à Montréal. Elle connaît bien l’entreprise qu’elle a vu grandir au cours de la dernière décennie.

L’entreprise se situe à 20 minutes de voiture à l’est de Charlottetown, capitale de l’île, autrefois appelée « le jardin du golfe ». Initialement productrice de pommes de terre, Vanco Farms a lancé la culture de tulipes en 2006, avec Vanco Flowers.

Tout est cultivé dans des serres gigantesques, de presque 90 000 pieds carrés. Les bulbes sont plantés puis entreposés au froid pendant six semaines pour simuler l’hiver. On les sort ensuite pour les mettre en serre afin de reproduire le printemps et déclencher la pousse. Les centaines de rangées de fleurs sont complètement automatisées, pour les déplacer à tour de rôle, afin d’être coupées à la main. Les tulipes de Vanco Flowers sont vendues au Québec, en Ontario et même dans le nord des États-Unis, et transportées grâce à un parc de camions géré par l’entreprise elle-même.

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Les cultures de fleurs sont souvent faites en serre. Ici, chez Vanco Farms.

Vanco Flowers a développé un savoir-faire qui lui permet de pallier les enjeux climatiques de la région. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Bastiaan Arendse, copropriétaire de l’entreprise, est arrivé des Pays-Bas pour apporter son expertise. L’homme est créatif et regorge de nouvelles idées pour développer l’entreprise, comme de cultiver de la paille pour chauffer les serres, ce qui permet à l’entreprise d’être autosuffisante énergétiquement.

Pourtant, en dépit de l’exemple de réussite de Vanco Flowers, l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas d’aide consacrée pour soutenir cette industrie, indique Vicky Tse, responsable des communications au ministère du Développement économique, de l’Innovation et du Commerce de l’Île-du-Prince-Édouard.

De la ferme aux grossistes

C’est dans une zone industrielle de Saint-Laurent que se situe l’entreprise FleuraMetz. Il s’agit d’un des neuf grossistes en fleurs au Québec, qui ont pour mission de commander les fleurs, pour ensuite les vendre auprès de 700 fleuristes de la province. Derrière les murs du bâtiment se trouvent les réfrigérateurs où sont conservées les fleurs, des zones de chargement pour les camions et les bureaux administratifs.

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Alex Léveillé, directeur commercial de FleuraMetz

On ne vend pas de fleurs cultivées au Québec. C’est une de nos lacunes. La majorité des fleurs cultivées au Canada ont poussé en Ontario. Cela représente environ 6 % de nos ventes.

Alex Léveillé, directeur commercial de FleuraMetz

L’entreprise est d’ailleurs un des distributeurs des tulipes de Vanco Flowers.

Quelque 30 % des fleurs vendues à FleuraMetz sont importées d’Équateur, explique Alex Léveillé, installé dans une grande salle de réunion qui lui sert de bureau. Au Canada, les importations de fleurs de Colombie et d’Équateur cumulées représentent 70 % des fleurs importées, lesquelles représentent elles-mêmes plus des trois quarts des fleurs vendues. Pour arriver jusqu’au pays, les fleurs sont transportées dans des avions réfrigérés jusqu’à Miami, en Floride. Ensuite, ce sont des camions, eux aussi réfrigérés, qui vont traverser les États-Unis et une partie du pays pour arriver jusqu’aux grossistes du Québec et de l’Ontario.

Avec des exemples de culture en serre à grande échelle dans le pays, on peut imaginer les occasions de développement économique.

Du local aussi pour les fleurs

La région de Niagara, en Ontario, est connue pour sa route des vins, mais on y trouve aussi beaucoup de fermes, dont des cultures de fleurs. Palatine Fruit & Roses cultivait des fruits avant de se lancer dans la culture de roses en champ, au début des années 2000.

Eva Schmitz est la copropriétaire de Palatine Fruit & Roses. Au cours de l’entrevue, elle porte un chandail avec le logo de l’entreprise, et elle a les mains d’une personne qui travaille la terre.

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Eva Schmitz, copropriétaire de Palatine Fruit & Roses

Je suis allée en Allemagne plusieurs fois pour comprendre comment fonctionne la culture de roses en champ. C’était un long apprentissage, mais aujourd’hui nous avons des variétés qui se sont adaptées au climat et à la région.

Eva Schmitz, copropriétaire de Palatine Fruit & Roses

Selon Statistique Canada, l’Ontario était le plus grand cultivateur et plus important vendeur de fleurs coupées au pays en 2022.

Consultez le site de Statistique Canada

La ferme d’Eva Schmitz est une des seules à cultiver des roses dans la région de Niagara. Mais la rose est directement en concurrence avec les pays du Sud : « Même si l’on ne sent pas la concurrence à la boutique, on s’en rend vraiment compte lorsque l’on va aux enchères. Les fleurs qui viennent de l’étranger sont un vrai problème. Les gens de Niagara se déplacent à la ferme, mais pour les habitants de Toronto par exemple, c’est plus complexe. Ils font avec ce qu’ils trouvent à proximité de chez eux. »

Malgré les obstacles que le marché rencontre, Eva Schmitz est fière d’avoir réussi à cultiver des roses dans sa région : « Peu importe qui travaille à la ferme, ou quels clients viennent en acheter, toutes les personnes ont le sourire. Les fleurs nous rendent heureuses et heureux. C’est vraiment une chance de travailler avec un produit comme celui-là. »

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Caroline Vouligny, propriétaire de la ferme Pivoine Capano, à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.

Les fleurs coupées du Québec se professionnalisent

Le nombre de fermes florales a triplé en cinq ans au Québec. Dans la majorité des cas, il s’agit de petites entreprises artisanales. Pour autant, l’industrie s’organise et perfectionne son savoir-faire.

« On s’apprête à vivre notre deuxième saison. On sait davantage à quoi s’attendre, on est plus en contrôle et mieux préparés », s’exclame en souriant Caroline Vouligny, propriétaire de la ferme Pivoine Capano, à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Elle s’est lancée dans l’aventure et a racheté cette ferme en 2021.

La ferme qui se trouve le long du fleuve cultive exclusivement des pivoines. « C’est une fleur hâtive, on a besoin de beaucoup de variétés pour en offrir le plus longtemps possible. » Elle fait pousser plus de 200 variétés, sur un terrain de 1,5 hectare composé de 12 000 plants de pivoine. Au total, la récolte va durer six semaines. Un travail intense accompli dans une courte durée.

Les consommateurs se sont peut-être habitués à trouver des fleurs tout au long de l’année grâce à l’importation, mais Caroline Vouligny ne voit pas la saisonnalité comme une contrainte.

La saison des fraises du Québec, c’est au mois de juin. Le temps des sucres, c’est aussi une courte période. Je pense que ça ajoute quelque chose à l’excitation d’attendre le bon moment. Et on en profite pleinement.

Caroline Vouligny, propriétaire de la ferme Pivoine Capano

Pour elle, l’aspect éphémère d’une fleur locale est synonyme de découvrabilité : « Si on commence à s’intéresser vraiment aux fleurs de saison, on peut en découvrir plein de nouvelles variétés, plutôt que de s’accrocher à une fleur qu’on espère avoir le plus longtemps possible. »

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Les producteurs de fleurs coupées s’organisent ensemble pour accroître leurs marchés. Ici chez Vanco Farms.

Vers une organisation de l’industrie québécoise

Caroline Vouligny est claire : « Chaque ferme est unique, il n’y a pas un modèle de ferme de fleurs. » Récemment, l’entraide et la solidarité entre les fermes se sont développées. Avec le groupe Facebook Les Fermières-Fleuristes du Québec créé il y a quatre ans et qui compte près de 600 membres, les propriétaires de fleurs échangent, partagent leur réalité respective et s’entraident dans leur activité.

« Les producteurs de fleurs coupées sont en train de s’organiser pour mieux collaborer. Un des objectifs est de sensibiliser les fleuristes et des grossistes pour inciter à l’achat local », explique Caroline Martineau, conseillère régionale en agroenvironnement et horticulture ornementale au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Quand Caroline Martineau a commencé l’inventaire des fermes de fleurs au Québec il y a quelques années, il y en avait une quarantaine. Aujourd’hui, on compterait plus de 120 productions.

PHOTO MAÏTÉ BELMIR, COLLABORATION SPÉCIALE

Les producteurs qui démarrent peuvent profiter du soutien offert aux entreprises agricoles. Ici, un champ de pivoines de la ferme Pivoine Capano.

Le MAPAQ ne propose pas encore d’aide destinée aux fermes de fleurs coupées. Mais les producteurs qui démarrent peuvent profiter du soutien offert aux entreprises agricoles.

« Ce que je remarque, c’est que le milieu s’organise. Avant, chacun était dans ses petites affaires. Mais je pense qu’en se rassemblant, ça va faire plus parler des fleurs d’ici, les faire connaître aux gens », confie-t-elle d’un ton déterminé.

C’est d’ailleurs dans cette démarche qu’est organisée la troisième édition de la Semaine des fleurs cultivées au Québec partout dans la province, qui se termine le 16 juillet. Une belle occasion de valoriser les fleurs d’ici.

Consultez la page Facebook de la Semaine des fleurs cultivées au Québec

Vers une certification Fleurs du Québec

Le logo Aliments du Québec permet de facilement identifier les produits d’ici. Mais selon Caroline Martineau, le marché n’est pas encore assez à maturité pour une certification Fleurs du Québec : « Il faudrait créer un bureau de vérification. Cela engendre des coûts et un cahier des charges contraignant. »

L’identification des fleurs du Québec est aussi une des cinq recommandations proposées par Les producteurs en serre du Québec, dans un rapport publié en décembre 2022.

Consultez le rapport des Producteurs en serre du Québec

La représentante du MAPAQ concède toutefois qu’une valorisation des fleurs du Québec, comme cela est fait pour les fraises du Québec par exemple, est une idée à considérer. Quant à la certification, il faudra encore attendre.

Ce reportage a été rendu possible grâce à une bourse d’excellence de l’Association des journalistes indépendants du Québec.

Planète bleue, idées vertes Des serres en poupées russes pour des légumes en hiver

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE

Jean-Martin Fortier, jardinier-maraîcher, à la tête de l’Espace Old Mill

Comment ils sont passés de la parole aux actes

Publié à 1h24 Mis à jour à 8h00

En théorie, les serres sont une excellente idée pour renforcer notre autonomie alimentaire pendant l’hiver, quand les champs du Québec sont moins généreux qu’en ce moment. En réalité, cultiver des fruits et légumes en saison froide est souvent très énergivore… Pas pour l’agriculteur Jean-Martin Fortier, qui approvisionne son restaurant en plein hiver grâce à une serre écoresponsable.

Jean-Martin Fortier, à qui l’on doit la Ferme des Quatre-Temps et qu’on connaît aussi sous le nom du jardinier-maraîcher, croit fermement à l’agriculture durable. Son dernier projet, l’Espace Old Mill, est un restaurant fermier situé à Stanbridge East, dans les Cantons-de-l’Est. Ouvert depuis le printemps, ce commerce offre des plats du terroir cuisinés uniquement avec des produits locaux. Et tous les légumes du menu poussent sur le domaine… même en plein hiver !

Pour y arriver sans consommer trop d’énergie, le jardinier-maraîcher a conçu une serre un peu spéciale.

Un système de chauffage carboneutre

Le nerf de la guerre, c’est le chauffage. Le besoin énergétique est tellement important que le courant électrique standard n’est pas assez puissant. Ainsi, la majorité des serres qui fonctionnent en hiver au Québec doivent être chauffées au propane.

On est chanceux au Old Mill, parce qu’on a accès au courant électrique triphasé [600 volts]. On a installé la serre juste à côté du chemin, alors on peut se connecter au réseau. On n’a pas besoin de combustibles fossiles.

Jean-Martin Fortier, jardinier-maraîcher

En effet, le bâtiment utilise un appareil de chauffage 100 % électrique. Il est connecté à un ventilateur qui diffuse l’air chaud à travers des ballons perforés placés au sol. De cette manière, la chaleur reste davantage autour des plants, au lieu d’être perdue dans l’air ambiant.

« Jusque-là, ce n’est rien de trop innovant », explique le jardinier-maraîcher, qui utilise la méthode des tubes d’air chaud dans plusieurs projets. « Le plus intéressant au Old Mill, c’est que j’ai une serre dans une serre ! »

Les serres en poupées russes

Dans sa serre, Jean-Martin Fortier a en effet installé deux autres serres, plus petites, pour recouvrir les plants de légumes et les tubes d’air chaud. En hiver, il suffit de chauffer ces compartiments et non l’espace au complet, ce qui représente une importante économie d’énergie.

De plus, le principe d’une serre est de laisser entrer la lumière tout en emprisonnant la chaleur. Ainsi, en installant une deuxième couche pendant l’hiver, on peut doubler cet effet qui garde les légumes au chaud.

« Le jour, le sol absorbe de la chaleur. Et le soir, quand on ferme la membrane, toute cette chaleur accumulée dans le sol est relâchée et reste contenue dans la petite serre », indique Jean-Martin Fortier. Le simple fait d’ajouter la petite serre augmente la température interne de 6 ou 7 °C.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE

Les arches qui forment la structure des petites serres

Grâce à cet ajout, Jean-Martin Fortier estime qu’il économise environ 30 % d’énergie en hiver.

En été, il enlève complètement la membrane de la petite serre pour faire pousser des plants plus hauts, comme des tomates et des petits pois.

Choisir ses légumes

Ce n’est pas qu’une histoire de design de serre ; le succès de cette culture hivernale carboneutre réside aussi dans le choix des légumes.

D’une part, parce que le maraîcher doit planter des cultures basses pour qu’elles puissent être recouvertes par la petite serre. Mais surtout, parce qu’il tient à cultiver des légumes résistants au froid. Il chauffe la serre à seulement 5 °C pour économiser le maximum d’énergie.

« Je ne veux pas chauffer à 18 °C la nuit en hiver, souligne le maraîcher. Je ne crois pas que c’est un modèle adapté au Québec. »

PHOTO ALEX CHABOT, FOURNIE PAR L’INSTITUT JARDINIER-MARAÎCHER

L’hiver, on referme la membrane de plastique sur la petite serre pour enfermer la chaleur pendant la nuit.

Plutôt que de faire pousser des poivrons et des aubergines, Jean-Martin Fortier se concentre sur des plants qui tolèrent une chaleur minimale, comme les légumes-feuilles et les échalotes.

Il suffit d’adapter le menu en fonction des saisons, indique le jardinier-maraîcher en rappelant qu’il est tout de même possible d’avoir une diversité d’aliments. « J’arrive à faire pousser une quinzaine de légumes différents dans la serre en hiver. Puis, avec les réserves de légumes racines et de choux dans le caveau, on arrive vraiment à cuisiner des plats intéressants. »

Jean-Martin Fortier souhaite montrer aux gens qu’on peut manger local toute l’année. Il invite donc les clients du restaurant à visiter la serre. Car l’objectif de l’Espace Old Mill est de valoriser les tables de saison.

« Si je suis capable de le faire dans mon restaurant, on est tous capables de le faire à la maison ! »

PME innovation Bituméco : un asphalte plus vert

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

La Ville de Victoriaville a donné le feu vert à un projet d’asphalte vert.

Asphalter la MRC d’Arthabaska avec des matériaux réutilisés, c’est l’ambition de Bituméco. Ouverte en 2018, l’usine commencera à tester son revêtement composé de verre recyclé et d’asphalte dans les rues de Victoriaville dès cet été.

Publié à 0h45 Mis à jour à 8h00

![]()

« La seule raison d’être de Bituméco, c’est de recycler de la matière », explique Claude Charland, président de l’entreprise, en entrevue avec La Presse.

Cinq ans après l’ouverture de son usine à Saint-Rosaire, l’entreprise s’apprête à tester son revêtement spécial sur trois tronçons de rue à Victoriaville.

Bituméco récupère le verre collecté, trié et granulé par Gaudreau Environnement Victoriaville, une entreprise qui gère les matières résiduelles de la municipalité.

D’ordinaire, l’asphalte est constitué d’agrégat (souvent du sable ou du gravier) lié avec du pétrole. Chez Bituméco, le verre recyclé granulé sert d’agrégat.

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE VICTORIAVILLE

Antoine Tardif, maire de Victoriaville, et Claude Charland, président de Bituméco

« C’est dans les projets d’intégrer d’autres matières », ajoute Claude Charland, qui considère l’ajout de plastique, de caoutchouc et d’asphalte recyclés à la recette de revêtement de Bituméco.

Faire de l’asphalte avec des matériaux résiduels se fait déjà ailleurs dans le monde, reconnaît Claude Charland, mais Bituméco est d’abord un projet d’économie circulaire.

On veut utiliser le verre local pour faire de l’asphalte localement. C’est ça, le secret de notre recette.

Claude Charland, président de Bituméco

Asphalter mieux

L’idée de Bituméco est née en 2017 avec Daniel Gaudreau, propriétaire de Gaudreau Environnement Victoriaville, une entreprise de gestion des matières résiduelles.

« Daniel s’est dit : “Ça n’a pas de bon sens qu’on ne réutilise pas nos matières résiduelles de verre, de plastique, de pétrole. […] Pourquoi on ne le fait pas chez nous ?” », relate Claude Charland.

Daniel Gaudreau, disparu en 2017, a choisi de collaborer avec Marchand Excavation, qui exploitait alors une usine d’asphalte dans le nord du Québec. « Marchand Excavation a descendu son usine d’asphalte à Victoriaville, et on a fondé Bituméco », raconte Claude Charland, qui siégeait alors comme directeur général de Gaudreau Environnement.

Aujourd’hui, l’entreprise travaille avec les laboratoires Solmatech pour tester ses recettes.

Un travail de longue haleine

Bituméco était prête à lancer son projet dès 2018, mais il manquait une chose : la volonté politique. L’étroite réglementation du ministère des Transports rendait « peu ou pas possible » l’usage du verre sur les routes québécoises, explique Claude Charland.

La pandémie de COVID-19 a davantage ralenti les affaires pour Bituméco, mais l’an dernier, la Ville de Victoriaville a donné le feu vert à l’entreprise.

Bituméco devait couler ses premiers tronçons de rue à Victoriaville la semaine du 16 juillet, mais l’alerte de tornade a forcé l’entreprise à repousser les travaux jusqu’au début du mois d’août.

Claude Charland a bon espoir que ce projet pilote portera ses fruits. Les résultats semblent probants : depuis trois ans, le terrain autour de l’usine Bituméco est recouvert d’un revêtement composé de verre. « Ça répond très bien, même sous le poids des camions lourds qui passent dessus tous les jours », assure le président.

Bituméco ne compte pas s’arrêter là. « D’autres municipalités ont cogné à notre porte », affirme Claude Charland, qui espère un jour desservir l’ensemble de la MRC d’Arthabaska grâce à l’emplacement central de l’usine dans la région.

La drêche, bien plus qu’un résidu de brassage

PHOTO FOURNIE PAR DOMINIC CHARBONNEAU, MAÎTRE BRASSEUR AUX BRASSEURS DU MONDE

À la fin du trempage d’un mélange de céréales (orge, blé, malt…) dans de l’eau, le jus est utilisé pour poursuivre le processus de brassage de la bière, et la drêche est retirée.

Comment ils sont passés de la parole aux actes

Publié à 1h08 Mis à jour à 6h00

![]()

Le brassage de la bière génère un résidu céréalier, la drêche, qui se retrouve bien souvent à la poubelle. Mais pour Brasseurs du Monde et la Crème boulangerie pâtisserie, la drêche, c’est un trésor.

« La drêche est un produit unique et inégalable », lance le PDG et fondateur de la microbrasserie Brasseurs du Monde, Gilles Dubé.

Pour l’entrepreneur de Saint-Hyacinthe, l’environnement a toujours été une priorité. « Dès notre lancement en 2011, nous avons établi des partenariats avec des agriculteurs locaux, qui utilisent notre drêche pour nourrir leur bétail », explique-t-il.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Gilles Dubé est PDG des Brasseurs du Monde. Il est entouré de Marie-Eve Pinsonneault (à gauche) et de sa fille Karelle Canuel-Dubé (à droite), copropriétaires de la Crème boulangerie pâtisserie.

L’idée était de ne pas la traiter comme un déchet, de trouver un moyen de la valoriser.

La drêche est un mélange de céréales (orge, blé, malt…) et d’eau, qu’on récupère au début du processus de brassage de la bière. « C’est un peu comme du multigrain, c’est extrêmement nutritif », note Gilles Dubé. On y retrouve notamment des protéines, des fibres et des minéraux comme du fer.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

La microbrasserie Brasseurs du Monde et la Crème boulangerie pâtisserie sont situées à Saint-Hyacinthe, à quelques pas l’une de l’autre.

Il n’en fallait pas plus pour que Marie-Eve Pinsonneault et Karelle Canuel-Dubé, copropriétaires de la Crème boulangerie pâtisserie, située à quelques pas de la microbrasserie, décident d’intégrer la drêche à leurs recettes.

Plusieurs tests plus tard, elles sont fières de pouvoir offrir plusieurs produits à base de drêche à leurs clients : pain, craquelins, boules d’énergie, granola, financiers et biscottis trônent sur leurs présentoirs.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Le trempage se fait dans une cuve, à température contrôlée.

Démystifier la drêche

Offrir des créations boulangères et pâtissières nutritives tout en favorisant l’économie circulaire, c’est une chose. Mais convaincre les gens de les acheter, c’en est une autre.

Les gens ne connaissent pas la drêche. Et lorsqu’on leur explique ce que c’est, ils craignent que ça goûte la bière, alors que ce n’est pas du tout le cas. Ça goûte les céréales, et c’est très bon pour la santé.

Marie-Eve Pinsonneault, copropriétaire de la Crème boulangerie pâtisserie

Selon Karelle Canuel-Dubé, il y a un important travail d’éducation à faire. Sur la drêche, d’une part, mais également sur la culture de l’entreprise. « Les clients se demandent souvent pourquoi nos présentoirs ne sont pas très garnis, dit-elle en montrant les pains et viennoiseries derrière le comptoir. C’est très important pour nous de privilégier de petites quantités, afin de limiter le gaspillage. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

La drêche qui est retirée de la cuve est humide. Alors qu’on l’utilise telle quelle pour certaines recettes, d’autres nécessitent de la faire sécher. Pour ce faire, les boulangères la font sécher au four sur une plaque.

Les copropriétaires de la Crème boulangerie pâtisserie utilisent également des bières en fin de vie pour faire des sirops, du pain perdu et des croissants aux amandes. « Nous essayons vraiment de réduire les pertes au minimum », lance fièrement Karelle Canuel-Dubé.

« Grâce à l’ensemble de nos partenariats, nous générons à peine 1 % de déchets », note Gilles Dubé, qui est aussi le père de Karelle Canuel-Dubé. Tel père, telle fille.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

La Crème boulangerie pâtisserie confectionne une panoplie de produits mettant la drêche en vedette. Parmi ceux-ci, on trouve du pain, des boules d’énergie, des craquelins, des financiers et du granola.

Une vaste initiative régionale

Le projet d’économie circulaire entre Brasseurs du Monde et la Crème boulangerie pâtisserie est chapeauté par le conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie, par l’entremise de son projet Symbiose agroalimentaire. La mission de ce projet ? Que les déchets des uns deviennent les trésors des autres.

L’économie circulaire, c’est éviter d’extraire de nouvelles ressources et de générer des déchets. L’idée est de réutiliser les matières en boucle.

Laurence Roger, chargée de projet en économie circulaire au CRE de la Montérégie

Par l’entremise de son projet Symbiose agroalimentaire, lancé en 2019, le CRE de la Montérégie offre un service d’accompagnement gratuit. « On fait du maillage entre les entreprises, on les met en relation s’il y a un potentiel de synergie », explique Laurence Roger.

Au total, plus de 110 synergies agroalimentaires ont été concrétisées grâce au projet du CRE de la Montérégie. Grâce à ces projets, d’innombrables matières résiduelles ont été échangées et de nombreuses ressources ont été valorisées, estime l’organisme.

En savoir plus

D’autres entreprises se sont donné comme mission la valorisation de la drêche. Par exemple, la Coopérative Boomerang récupère la drêche de microbrasseries montréalaises pour en faire de la farine qui est vendue à des boulangeries et des épiceries locales. Idem pour l’entreprise zéro déchet Still Good, qui vend de la farine de drêche moulue et de la préparation pour crêpes enrichie de drêche à des particuliers, sur sa boutique en ligne. Leur objectif ? Réduire le gaspillage alimentaire, un sac de farine à la fois.

Planète bleue, idées vertes Mouvement anti-gaspillage de poisson

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Transformation de restes de poisson en produits cuisinés à la Poissonnerie O

Après la lutte contre le gaspillage des fruits et légumes, un Breton brasse les habitudes des géants de l’alimentation en sauvant les poissons des poubelles. Son concept anti-gaspillage, appelé « Finistérestes », remporte un succès fou auprès des consommateurs de la France, mais également chez les pêcheurs qui en tirent des profits.

Publié à 0h56 Mis à jour à 5h00

![]()

Carottes tordues, concombres courbés, poireaux un peu moches ; les paniers de légumes de Karim Vincent-Viry partent comme de petits pains chauds dans une soixantaine de points de vente de la Bretagne, en France. Et voilà que l’homme se lance dans une quête pour sauver de la poubelle les petits morceaux de poisson.

PHOTO FOURNIE PAR FINISTÉRESTES

Après s’être attaqué au gaspillage de fruits et légumes, Karim Vincent-Viry lutte maintenant contre le gaspillage de poisson.

C’est scandaleux, c’est à la limite criminel de jeter tout ça.

Karim Vincent-Viry, fondateur de Finistérestes

Ancien directeur d’approvisionnement en fruits et légumes, M. Vincent-Viry raconte qu’un jour, il était dans le port de pêche de Lorient, le deuxième en importance en France, quand un mareyeur lui a expliqué qu’un filet de poisson doit peser entre 125 et 150 grammes pour être au menu d’un restaurant ou vendu chez l’épicier. Pas plus ni moins. À l’état frais, à peine 50 % du poisson est consommé, dit-il. Le reste est jeté ou transformé en farine pour nourrir les animaux.

« On ne le réalise pas, mais le gaspillage des poissons est pire que celui des légumes. Chaque jour, 10 tonnes de poissons sont jetées en Bretagne. Avec ma fille, on a eu l’idée de récupérer les petits filets dans des sacs sous vide. Pour le moment, on arrive à récupérer 2 tonnes par semaine. Ils se vendent tous. Nous ne fournissons pas à la demande », dit-il lors d’un entretien en visioconférence avec La Presse.

Transformer la peau de turbot en os pour chiens

Au Québec, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a dit à La Presse que « l’autonomie alimentaire durable est une priorité », particulièrement dans le secteur des poissons.

Olivier Dupuis est directeur général des Pêcheries Gaspésiennes, situées à Gaspé. Son entreprise assure le débarquement des poissons quand les pêcheurs arrivent à quai. Les poissons sont transformés sur place.

Les poissons de fond sont la spécialité de l’usine, précise M. Dupuis. Le turbot est très populaire pour l’exportation en Asie. Il se vend en entier. Là-bas, on fait du fumet avec la carcasse du poisson.

« Dans nos usines, on s’est cassé la tête pour récupérer la peau très coriace du turbot. Au début, nos tests n’étaient pas concluants. Finalement, nous avons eu l’idée de la rouler pour en faire des os pour les chiens. Le reste va au compostage dans les installations de Chandler, il sert d’engrais naturel. »

Selon M. Dupuis, le Québec limite ses pertes poissonnières en raison du marché international. Mais il reste beaucoup à faire pour promouvoir la consommation sur place. « On n’a pas le choix d’exporter, dit-il. Il y a quelques années, la promotion autour du homard a bien fonctionné. Ça va mieux pour le crabe des neiges, mais le plus gros du turbot est fumé. Et la morue salée va aux États-Unis. »

Cuisiner une lasagne au poisson

La Poissonnerie O est située rue Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve. Le propriétaire, Sean Warren, ne garde pas ses poissons dans les présentoirs réfrigérés plus de deux jours. Avec l’aide d’un chef cuisinier, ils sont ensuite transformés. Ça va de la lasagne au pâté chinois, en passant par des plats prêts à manger de style créole. Il propose aussi des plats en fin de vie sur l’application alimentaire « Sauvegarde ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Sean Warren, propriétaire de la Poissonnerie O

On récupère même la peau pour en faire des miettes servant à confectionner du chocolat salé. C’est excellent. Il n’y a aucun aliment plus périssable que le poisson. Selon moi, c’est clair qu’il y a énormément de gaspillage chez les grands épiciers. Ça va à la poubelle quand ce n’est pas mariné ou fumé.

Sean Warren, propriétaire de la Poissonnerie O

M. Warren consacre une partie de son temps à promouvoir certaines espèces et parties du poisson, comme les bajoues de morue. Ça ressemble un peu à de gros pétoncles, précise-t-il. Au départ, il en commandait une dizaine de livres. Ses quantités ont doublé.

1/3

En France, le fondateur de la coopérative « Finistérestes », M. Vincent-Viry, rêve de voir apparaître un millier de petites épiceries vendant des produits déclassés.

« On a appris à consommer avec les yeux. On a le réflexe de choisir les plus beaux fruits ou légumes. Notre planète est en perdition, les prix ont explosé. Et la pêche en mer devient de plus en plus rare. Les produits anti-gaspillage vont prendre de plus en plus de place. »

Opercule : une ferme d’aquaculture en plein cœur de Montréal

Les deux fondateurs d’Opercule : David Dupaul-Chicoine et Nicolas Paquin.

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La Presse canadienne

Publié hier à 14 h 34 HAE

Partager l’article

Un sous-sol d’entrepôt dans une zone industrielle de Montréal, près de l’intersection de deux autoroutes, semble à peu près aussi éloigné d’un habitat piscicole que possible.

Toutefois, dès que l’on franchit les portes de la ferme piscicole urbaine Opercule, l’odeur immanquable du poisson remplit l’air.

Après avoir enfilé des bottes en caoutchouc et des blouses de laboratoire, les visiteurs sont accueillis par le bourdonnement constant du système de filtration de l’usine.

Au sous-sol de l’entrepôt faiblement éclairé, des milliers d’ombles chevaliers, un poisson élégant et tacheté de l’ordre des salmonidés, nagent dans une dizaine de bassins ronds.

La ferme Opercule produit exclusivement de l’omble chevalier.

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L’entreprise a été fondée par David Dupaul-Chicoine et Nicolas Paquin. Ils se sont rencontrés pendant leurs études en aquaculture en Gaspésie. Ce qui a commencé comme une expérience d’élevage de poissons dans le garage de M. Dupaul-Chicoine s’est transformé en activité commerciale. Bientôt, leur entreprise pourrait produire entre 25 et 30 tonnes d’ombles chevaliers par an.

Publicité

La ville comme solution

En élevant des poissons sur terre et en milieu urbain, M. Dupaul-Chicoine et M. Paquin espèrent éviter certains des problèmes associés aux fermes piscicoles à filet ouvert. Certains défenseurs de l’environnement soupçonnent ces installations de nuire au stock sauvage en propageant des maladies ou des parasites. Elles présentent aussi un risque lorsque des poissons s’en échappent et se croisent avec des espèces sauvages.

Nous n’essayons pas de prouver quoi que ce soit, mais nous essayons de faire les choses comme nous pensons qu’elles devraient être faites, a déclaré M. Dupaul-Chicoine. Nous élevons des poissons pour les vendre et nous pensons à chaque petite étape de la production. La façon dont nous livrons, la façon dont tout est fait, nous essayons de le faire d’une manière plus respectueuse de l’environnement.

Les bassins dans lesquels grandit l’omble chevalier.

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L’entreprise utilise un système de recirculation qui filtre l’ammoniac et le dioxyde de carbone de l’eau, qui est ensuite réinjecté avec de l’oxygène et pompé vers les réservoirs, ce qui réduit considérablement sa consommation d’eau.

Son emplacement en milieu urbain réduit les émissions de gaz à effet de serre, car les livraisons aux restaurants peuvent être effectuées sur des vélos électriques. De plus, les entrepreneurs ne tuent les poissons qu’une fois qu’ils sont commandés, ce qui réduit les pertes. Ils ont même remplacé les contenants de livraison en polystyrène par des boîtes en carton isolé.

Avantages et inconvénients

L’omble chevalier a été choisi parce qu’il se vend à bon prix et que ces poissons restent en bonne santé dans de petits espaces.

L’omble chevalier est produit par Opercule dans une perspective urbaine.

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le seul inconvénient sur le plan environnemental est que l’usine de transformation consomme beaucoup d’électricité. Leur modèle économique, dit M. Dupaul-Chicoine, n’aurait probablement aucun sens si l’usine fonctionnait au charbon. Heureusement pour eux, le Québec dispose d’une grande quantité d’hydroélectricité bon marché et relativement propre.

Le duo affirme que son plus grand défi a été d’obtenir les permis nécessaires, un processus qui a pris environ deux ans après le démarrage de l’entreprise, en 2019. Puisqu’il faut de 15 à 16 mois pour qu’un œuf devienne un poisson de la taille du marché, les premières ventes n’ont été effectuées qu’au début de 2023.

Un système de filtration intérieur comme celui d’Opercule a également besoin d’entretien et d’un flux constant d’électricité. Parmi les moments les plus stressants que les deux hommes ont vécus figure une panne de courant de deux jours survenue lors d’une tempête de verglas plus tôt cette année. Ils craignaient que leur générateur tombe en panne et qu’ils perdent du poisson.

Vous devez vous assurer d’avoir des plans B, et des plans B du plan B.