Pas seulement à Montréal:

Crise de l’itinérance à Val-d’Or Cohabitation plus tendue que jamais

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Les Premiers Peuples sont surreprésentés chez les sans-abri à Val-d’Or.

Depuis la pandémie, la cohabitation d’Autochtones vivant dans les rues de Val-d’Or avec certains commerçants et résidants est plus difficile. La Presse s’est rendue sur place pour y constater l’ampleur de la crise.

Mis à jour hier à 5h00

Texte : Caroline Touzin Équipe d’enquête, La Presse

Photos : Olivier Jean La Presse

(Val d’Or) À la séance du conseil municipal ce soir-là, Mélanie Morissette n’en croit pas ses oreilles.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Un itinérant est couché sur le terrain de l’hôtel de ville.

Sans savoir qu’elle se trouve dans la salle, des dizaines de citoyens en colère dénoncent l’agression dont elle a été victime.

Sauf qu’ils font un amalgame entre ce qu’elle a vécu et la crise de l’itinérance qui touche particulièrement la population autochtone au centre de la ville minière.

« Les gens se sont servis de mon histoire alors qu’elle n’a rien à voir avec ce qui se passe en ville », se désole la mère de famille de 46 ans, qui a accepté de revenir pour la première fois sur les évènements avec La Presse.

La veille de la séance du conseil, le 14 mai dernier, la coureuse a été attaquée dans la forêt récréative de Val-d’Or par un adolescent de 13 ans.

Ébranlée, elle écrit un message sur les réseaux sociaux. Jamais elle ne précise que le garçon est autochtone. Son présumé agresseur – l’affaire est devant le tribunal – a l’âge d’un de ses fils. Il a juste eu moins de chance dans la vie, indique-t-elle, empathique.

Confié à une famille d’accueil, l’adolescent souffrirait d’un problème de santé mentale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Mélanie Morissette, coureuse attaquée dans la forêt récréative de Val-d’Or par un adolescent de 13 ans le 14 mai dernier

Je ne l’avais pas écrit qu’il est autochtone parce que je ne voulais pas envenimer les choses. Mais on est à Val-d’Or, tout se sait.

Mélanie Morissette, coureuse attaquée dans la forêt récréative de Val-d’Or par un adolescent de 13 ans le 14 mai dernier

À cette même séance, le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, se présente au micro pour critiquer vertement la mairesse dans sa gestion de la crise de l’itinérance, lui reprochant sa « gestion par la tendresse ».

« Il faut trouver le moyen d’enfermer le fameux noyau de 25-30 individus qui font la crainte de tout le monde ici présentement », ajoute l’élu caquiste ce soir-là en écorchant au passage la commission Viens – la commission d’enquête chargée d’examiner les relations entre les Autochtones et certains services publics dont le rapport a été publié en 2019.

Aux yeux du député provincial, la commission Viens a conclu que « les policiers de Val-d’Or racisaient les Autochtones en donnant plus de tickets aux itinérants ». Résultat : aujourd’hui, les policiers auraient les mains liées et n’oseraient plus intervenir.

Des leaders autochtones ont demandé sa démission. L’élu a plus tard présenté ses excuses aux personnes blessées par ses propos.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

June Fair, 65 ans, de la Première Nation Ojibwe du Nord de l’Ontario réside à la Piaule, une ressource d’hébergement pour personnes vulnérables dont des gens en situation d’itinérance à Val-d’Or.

Surreprésentation autochtone

Depuis la pandémie, la cohabitation d’Autochtones – dont beaucoup de la Première Nation Anishnabe de Lac-Simon et de Lac-Rapide, deux communautés situées non loin – vivant dans les rues de Val-d’Or avec certains commerçants et résidants est plus difficile.

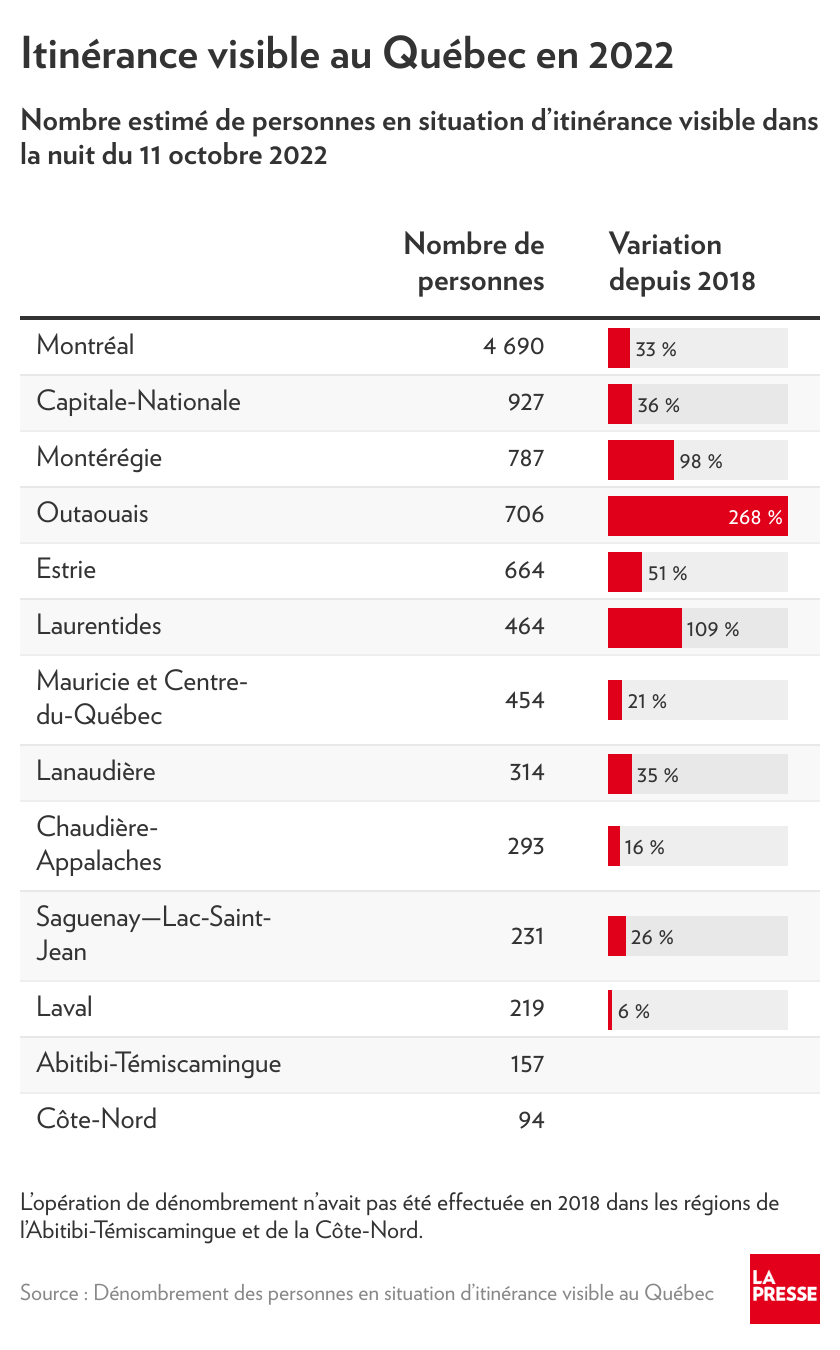

Les Premiers Peuples sont surreprésentés chez les sans-abri – quelque 55 % des 130 à 200 recensés ici – alors que la population autochtone y est de 5 à 7 % (sur une population totale de quelque 33 000 personnes à Val-d’Or).

« C’est tendu », confirme Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec les milieux à la Ville de Val-d’Or. En faisant cette sortie publique, le député local a « dansé autour d’un feu avec une cannisse de gaz », illustre-t-il.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec les milieux à la Ville de Val-d’Or

L’impatience de la population, on la comprend. Mais on sent l’intolérance aussi, et ça, c’est injustifiable.

Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec les milieux à la Ville de Val-d’Or

Plusieurs ont la mémoire courte, lance ce féru d’histoire locale. Val-d’Or a déjà été pas mal plus rock’n’roll avec six bars de danseuses – « six ! », insiste celui qui a grandi dans la ville minière. À l’époque, les Cris parlaient de « Sin City » quand ils venaient y faire des affaires ou se faire soigner.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Des sans-abri discutent dans le stationnement d’un commerce, loin des regards.

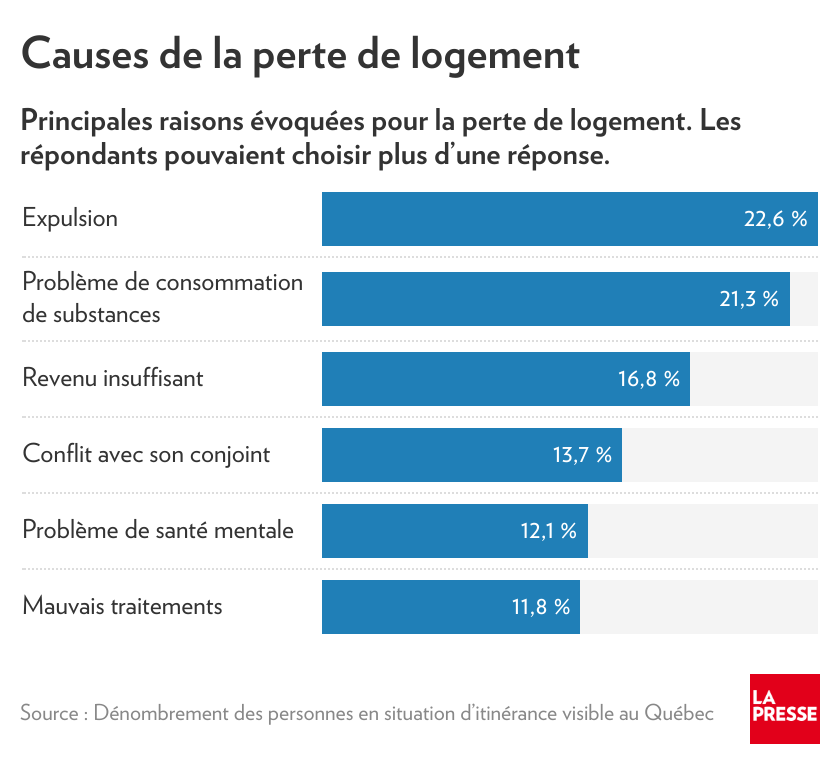

N’empêche, au cours des derniers étés, des batailles sont survenues dans des parcs en plein jour. Des actes de vandalisme et beaucoup de vols à l’étalage ont aussi été déplorés au cours des derniers étés. Cela a poussé des commerçants à désormais garder les portes de leur commerce verrouillées même durant la journée. D’autres interdisent l’accès à leurs salles de toilette aux sans-abri, au point où la Ville a dû ajouter cinq toilettes chimiques dans le secteur.

« Ça arrive souvent que mes clients tombent nez à nez en allant aux toilettes avec des Autochtones flambant nus qui se lavent dans le lavabo », décrit le propriétaire du Balthazar café, Sébastien Vandal. Ce dernier se plaint que la qualité de vie dans sa ville s’est dégradée au point où il planifie de vendre et déménager.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Sébastien Vandal, propriétaire du Balthazar café

On est rendus un Club Med pour itinérants. On les attire avec tous les services qu’on leur offre.

Sébastien Vandal, propriétaire du Balthazar café

L’image fait sursauter la mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour. « Les gens ne viennent pas à Val-d’Or pour coucher à la Piaule [le refuge pour sans-abri] et avoir un repas gratuit, réplique-t-elle. C’est de la mentalité de petit peuple de penser ça en 2023. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Céline Brindamour, mairesse de Val-d’Or

Si on ne les aide pas, on va les retrouver morts sur un banc de parc.

Céline Brindamour, mairesse de Val-d’Or

Exacerbée par une grave crise du logement, l’itinérance « visible » existe à Val-d’Or depuis une dizaine d’années. « Ce qui est nouveau, selon la mairesse Brindamour, c’est l’augmentation de la violence verbale et de l’intimidation, ainsi que du vandalisme et de la consommation d’alcool et de drogue sur la voie publique. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Exacerbée par une grave crise du logement, l’itinérance « visible » existe à Val-d’Or depuis une dizaine d’années.

Première femme élue à la tête de la ville, Mme Brindamour s’inquiète aussi d’une montée de l’intolérance. Au cours d’une manifestation « contre la violence » organisée en mai – trois jours avant la séance houleuse du conseil municipal – elle y a observé un ou deux drapeaux « comme tu voyais dans le Convoi de la liberté » – avec les mots Freedom et la feuille d’érable à l’envers – en plus d’y entendre des slogans racistes envers les Autochtones.

Ce mouvement a fait l’objet de controverses, en raison de son mode d’action, ses liens avec l’extrême droite et la participation de groupes extrémistes. « Je connais à peu près tout le monde ; je vis ici depuis 66 ans, et il y a des faces que je n’avais jamais vues », lance la mairesse.

L’organisateur, qui lui est de Val-d’Or, confirme les observations de l’élue et s’en désole tout autant. « Moi je voulais dénoncer la montée d’incidents violents ; une violence qui n’a pas de race ni de couleur, nous explique Éric-Alexandre Duval. C’est rendu que ma grand-mère a peur d’aller au guichet au centre-ville. » Amer de son expérience, il n’a pas l’intention d’organiser d’autres manifestations.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Sur les réseaux sociaux, le discours de résidants se « radicalise » depuis quelque temps, attribuant l’ensemble des crimes commis au centre-ville aux Autochtones, observe pour sa part la directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier.

Un discours ambiant veut que « si on se débarrassait des Autochtones, on vivrait dans une ville idéale », s’inquiète Mme Cloutier, qui n’hésite pas à parler d’un « virage à droite » chez une frange de la population.

La récente sortie de l’élu caquiste a « conforté les gens dans leurs préjugés », déplore Mme Cloutier, en plus d’occulter l’apport économique majeur des Premiers Peuples – dont la prospère Nation crie – depuis des décennies dans la ville minière.

Pierre Dufour se défend

Deux mois après sa sortie très médiatisée, le député local revient sur la controverse avec La Presse : « médiatiquement », on a « racisé le problème » alors qu’il dénonçait, insiste-t-il, un climat d’insécurité créé par « un petit noyau de gens » parmi lesquels « il n’y a pas que des Autochtones ; des allochtones aussi ». « J’ai énormément d’amis autochtones », précise-t-il en précisant qu’il en a même hébergé lorsqu’il était engagé dans le hockey mineur.

À ses yeux, son intervention a permis de « brasser les cartes ». « C’est drôle, hein, mais depuis ce temps, le milieu ici s’est coordonné davantage […], vante le député local. Plein de choses se font présentement qui semblent aboutir à quelque chose de [plus] positif que ce qu’on vivait avant ma déclaration. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

La consommation d’alcool par les itinérants dans les parcs de Val-d’Or l’été en dérange plusieurs.

Boire sous surveillance

Assis sur un banc près du IGA, installé à l’ombre en cet après-midi de canicule de juillet, Aaron Blackned descend des grosses cannettes de Bleue Dry à 6,1 % d’alcool avec deux amies. Une scène qui se répète au quotidien dans les parcs de Val-d’Or l’été et qui en dérange plusieurs.

Quand une jeune famille s’installe sur un banc voisin, l’homme de la communauté crie de Waskaganish cache sa consommation. « Je ne veux pas que les enfants me voient boire », dit Aaron, lui-même papa.

Sociable, le trentenaire a très envie de nous montrer une vidéo sur son cellulaire dans laquelle il apparaît plus jeune en train de participer à une expédition de snowkite – des skis tractés par un cerf-volant – à la Baie-James. « J’étais plus en forme », dit-il en rigolant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Aaron Blackhead

Le jeune Cri devient ensuite plus sérieux : « On a besoin d’un endroit pour boire tranquille, sans que les policiers nous embêtent et nous envoient en prison. »

« À bout de ressources », Val-d’Or a interpellé Québec au printemps dernier pour augmenter les patrouilles policières et les services aux populations vulnérables.

La Ville voudrait justement un centre de jour ainsi qu’un wet shelter – un espace sûr où les sans-abri souffrant d’alcoolisme consomment de l’alcool sous surveillance.

Comme les refuges obligent les gens à partir à 7 h, les sans-abri n’ont nulle part où aller jusqu’au soir.

Croisé lors de notre passage en Abitibi, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, sortait d’une rencontre avec la mairesse. Si Val-d’Or veut un wet shelter ou encore un « centre de jour avec des services de réintégration sociale », le Ministère « va les soutenir là-dedans sans hésitation », a-t-il dit à La Presse.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Avec son confrère aux Affaires autochtones, Ian Lafrenière, il va aussi réfléchir à la création d’une ressource d’hébergement de transition dans les communautés avoisinantes pour ceux qui voudraient y retourner, mais qui sont coincés à Val-d’Or, entre autres, en raison de conditions judiciaires.

Et que pense le ministre Lionel Carmant de la sortie de son collègue député ? « On ne peut pas appuyer ce qui a été dit », a-t-il répondu sans hésiter.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Une usagère de l’ancien club vidéo transformé en refuge d’urgence pour sans-abri.

Rien d’un tout-inclus

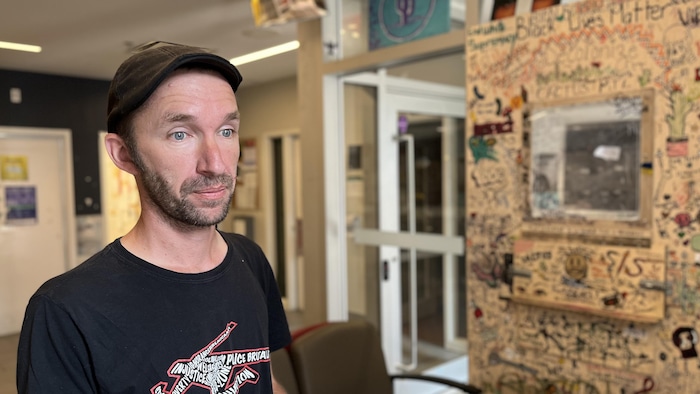

Accoté sur sa boîte de camion, Patrick Demers prend l’air avant de commencer son quart de nuit dans l’« ancien Vidéotron » – un club vidéo transformé en refuge d’urgence pour sans-abri. C’est que le premier refuge, la Piaule, déborde depuis la pandémie. Un second a ouvert en catastrophe – d’abord dans un sous-sol d’église, avant de déménager ici.

1/5

L’endroit n’a rien d’un « Club Med », n’en déplaise aux commerçants mécontents. Le plancher de la grande pièce éclairée au néon a encore son vieux tapis. Quand un sans-abri n’a pas le temps de se rendre aux toilettes – « ça arrive souvent », lâche M. Demers –, l’odeur s’y imprègne. De simples matelas sont posés par terre. À une extrémité de la pièce, une vieille cuisinière permet de réchauffer la soupe. Le colosse, ancien livreur de pizza, qui travaille comme « accueillant » a installé son propre compte Netflix sur la télé, en guise de seul divertissement.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Patrick Demers, « accueillant » au refuge d’urgence situé dans l’ancien club Videotron

Ça m’écœure, les préjugés [en ville]. Si le monde apprenait à les connaître, il verrait ce qu’ils ont vécu, puis qu’il y en a qui ont des belles histoires, aussi.

Patrick Demers, « accueillant » au refuge d’urgence situé dans l’ancien club Videotron

Comme celle de Karlos Denis-Damey, son collègue « accueillant ». Originaire de la communauté atikamekw d’Obedjiwan, le jeune homme a été ballotté dans plusieurs familles d’accueil toute son adolescence.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Au cours des derniers étés, des batailles sont survenues dans des parcs en plein jour à Val-d’Or. Des actes de vandalisme et beaucoup de vols à l’étalage ont aussi été déplorés.

À 18 ans, il a dû se débrouiller seul. Il s’est retrouvé à la rue. « Je me faisais mettre dehors de partout à cause de chicanes de brosse », raconte celui qui va beaucoup mieux aujourd’hui.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Karlos Denis-Damey (à droite) et Patrick Demers

Jeune, Karlos Denis-Damey rêvait d’entrer dans l’armée pour aider les gens. Il a plutôt déniché un emploi dans le communautaire. Avec sa présence calmante et son sourire grand comme la pièce, il apporte beaucoup de réconfort à sa clientèle victime de tant de traumatismes culturels et familiaux.

« Les gars ne sont pas toujours faciles à gérer, dit le jeune homme, mais au fond, ils sont gentils. Il faut juste prendre le temps de les écouter. »

À lire demain : « Dans le VR des “grands brûlés de la vie” »

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2023-07-28/crise-de-l-itinerance-a-val-d-or/cohabitation-plus-tendue-que-jamais.php