Et surtout, aucun gouvernement n’est sérieux pour offrir du TEC structurant. Faut commencer par là pour inciter les gens à délaisser la voiture le plus possible !

Milieux humides sur le terrain de Northvolt Un projet immobilier bloqué au printemps

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

Le terrain acheté par Northvolt sur la Rive-Sud chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville.

Pas plus tard qu’en mars dernier, le ministère de l’Environnement a bloqué le projet immobilier du précédent propriétaire des terrains de l’ex-usine d’explosifs CIL parce qu’il portait « atteinte à la conservation de la biodiversité ». C’est à cet endroit, sur la Rive-Sud, que Northvolt veut bâtir une méga-usine de cellules de batteries.

Publié à 1h57 Mis à jour à 5h00

![]()

Six mois après ce refus, l’entreprise suédoise veut obtenir le feu vert pour intervenir dans les milieux humides considérés par des fonctionnaires comme un « écosystème dynamique d’une composition complexe qui permet de maintenir une grande diversité d’habitats ».

Cette analyse se trouve dans l’avis du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) que La Presse a obtenu en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Northvolt, qui a déposé sa demande d’autorisation ministérielle pour la première phase de ses travaux en septembre dernier, espère pouvoir commencer les travaux d’ici la fin de l’année. Le gouvernement Legault veut voir ce chantier aller de l’avant.

L’ex-propriétaire, Quartier MC2 – un consortium dans lequel on retrouve l’homme d’affaires Luc Poirier –, avait dû patienter près de trois ans avant de se heurter à un refus du Ministère. Ce promoteur ambitionnait de construire plus de 2400 habitations dans le cadre d’un lotissement de type Transit Oriented Development (TOD), près de la gare de train de banlieue de McMasterville.

Ce que Québec reprochait au consortium : des mesures d’atténuation insuffisantes des répercussions sur les milieux humides ainsi que pour la biodiversité de ce site encore en partie contaminé et marqué par plus de 120 ans d’activité industrielle lourde – de 1878 à 1999.

« Il ne faut pas oublier que ce n’est pas un terrain de la SEPAQ [Société des établissements de plein air du Québec] », a lancé le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, vendredi dernier, devant le Conseil des relations internationales de Montréal, en faisant référence au passé industriel du site. « C’est probablement un endroit où les poissons ont trois yeux. »

Stéphanie Pellerin, professeure associée au département des sciences biologiques de l’Université de Montréal et spécialiste des milieux humides, a consulté les analyses ministérielles à notre demande. Elle estime que les conclusions du ministère de l’Environnement « à l’époque » sont toujours pertinentes. La spécialiste n’est visiblement pas sur la même longueur d’onde que le ministre Pierre Fitzgibbon.

« Bien que certains milieux humides soient issus des activités de décontamination, il est, pour moi, clair qu’à l’origine (avant 1900) ce site était un milieu humide », ajoute-t-elle en mentionnant la proximité de la rivière, et la rapidité avec laquelle des milieux humides se sont créés sur le site.

L’immense terrain de plus de 170 hectares, qui chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, compte plus de 21,6 hectares de milieux humides. Quartier MC2 prévoyait d’empiéter sur 6,5 hectares de milieux humides.

Selon la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, tout milieu humide ayant les caractéristiques recherchées mérite d’être sauvegardé, même ceux créés par l’intervention humaine.

« La perte encourue par le projet correspond à 81 % des milieux humides restants trouvés sur le territoire de McMasterville et 25 % de ceux répertoriés à Saint-Basile-le-Grand », dénonce l’avis des fonctionnaires.

En comparaison, l’immense complexe de Northvolt en touchera deux fois plus, soit 13 hectares de milieux humides. « Les empiétements permanents représentent 60 % de la superficie totale de milieux humides sur le site », écrit l’entreprise dans sa demande d’autorisation ministérielle.

L’habitat du petit blongios

Dans sa réponse à Quartier MC2, le Ministère s’est montré particulièrement attentif au sort du petit blongios, un oiseau considéré comme une espèce vulnérable dont la présence a été détectée à trois reprises depuis 2016.

« Cette espèce est donc réputée être présente sur le site », tranche le MELCCFP.

Selon le même document, d’autres espèces vulnérables ou menacées fréquentent le site, dont la chauve-souris brune, en voie de disparition. Des rapaces sans statut et des batraciens communs ont aussi été observés, à l’instar de la tortue serpentine et de la tortue molle à épines.

PHOTO WIKICOMMONS

Le petit blongios est considéré comme une espèce vulnérable au Québec.

Afin de sauver l’habitat du petit blongios, le Ministère impose l’établissement d’une zone tampon de 500 mètres autour d’un marais de quenouilles de 2,4 hectares que l’on retrouve dans la portion nord-ouest du site ; l’oiseau nichant à l’abri des milieux urbanisés. Le demandeur, Quartier MC2, s’est opposé à cette zone. Il plaide que la nidification du petit blongios dans le secteur n’a jamais été confirmée. Il mentionne en outre que celle-ci s’effectue dans des marais d’au moins cinq hectares.

Bien que le site soit un bon exemple, et non un exemple parfait d’habitat du petit blongios, notamment dû à sa proximité des zones urbaines, il présente une grande importance pour le rétablissement de l’espèce dans le contexte actuel.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans sa réponse à Quartier MC2

Dans sa demande ministérielle, Northvolt soulignait que son « plan final » permettait d’éviter « tout empiétement » dans certains milieux humides, notamment ceux qui « représentent l’habitat le plus important pour le petit blongios ».

« Notre demande tient compte des contraintes du site, dont la présence de milieux humides générés par les travaux de réhabilitation du terrain devenus nécessaires après 120 ans d’exploitation industrielle lourde », affirme le porte-parole de la compagnie, Laurent Therrien.

La zone tampon exigée par l’Environnement pourrait néanmoins donner des maux de tête à Northvolt puisque son projet d’usine prévoit l’empiétement de plus de la moitié de cette zone de 500 mètres, constate-t-on à la lecture de sa demande.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a envoyé plusieurs signaux positifs à l’endroit du chantier en attente.

« La réglementation est respectée et on va souhaiter la réalisation de ce beau projet », a-t-il notamment déclaré dans une mêlée de presse en marge d’une annonce économique à Montréal à la mi-novembre. « Il n’y a aucun passe-droit accordé à l’entreprise et elle collabore bien pour chacune des exigences », avait-il assuré.

« L’établissement d’un projet manufacturier sur un site industriel est cohérent avec les lois et règlements en vigueur », avait également indiqué son cabinet au Devoir. « Pour ce qui est des milieux humides et naturels du site, l’entreprise devra satisfaire aux exigences du ministère de l’Environnement, en plus de fournir toutes les assurances et les compensations nécessaires », avait précisé le cabinet.

Disparition des milieux humides

À cause du développement urbain et agricole, les milieux humides sont devenus rares dans l’ensemble de la Montérégie, où ils couvrent « moins de 5 % du territoire », avait également souligné l’analyste du Ministère.

Le MELCCFP n’utilise pas de manière efficace les mécanismes prévus pour assurer la protection et l’utilisation durable des milieux humides et hydriques, malgré les pertes importantes de ces milieux que le Québec a connues depuis plusieurs décennies.

Extrait du rapport de la Commissaire au développement durable

Consultez le rapport de la Commissaire au développement durable

« C’est une peau de chagrin, le nombre de milieux humides qui restent en Montérégie. Les points de bascule sont en train de virer au rouge et nous, on va encore donner un permis de construire dans des milieux qui ont une valeur écologique ? », déplore Jean-François Girard, biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement chez DHC Avocats.

« Ce qui me choque le plus dans ce dossier, c’est qu’on donne la défaite de dire : “On va créer des industries vertes, donc on devrait accepter de détruire des environnements naturels d’importance écologique” », relève pour sa part Stéphanie Pellerin.

D’après elle, « dans l’esprit du gouvernement, le projet est fait ».

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse

L’histoire jusqu’ici :

3 mars 2023 : L’ancien propriétaire du terrain de Northvolt, Quartier MC2, se fait refuser par Québec sa demande d’intervention en milieux humides.

13 mai : La Presse révèle que le terrain de l’ancien complexe de la Canadian Industries Limited (CIL) est le site privilégié au Québec pour sa méga-usine.

Septembre : Northvolt dépose sa demande d’autorisation ministérielle pour effectuer des travaux.

28 septembre : L’entreprise suédoise confirme son implantation au Québec.

1er novembre : Northvolt devient propriétaire du terrain en Montérégie. La transaction est de 240 millions.

En savoir plus

- 7 milliards

Coût estimé de la première phase du complexe que souhaite construire Northvolt

Source : Northvolt

3 milliards

Somme avancée par Québec et Ottawa pour financer la construction de la méga-usine

Québec octroie 144 millions pour bonifier les aires protégées privées

Les fonds serviront à protéger des corridors de connectivité écologique dans 11 régions du Québec. (Photo d’archives)

Photo : Getty Images / iStock / Mirceax

La Presse canadienne

Publié hier à 20 h 03 HNE

Le gouvernement du Québec octroie 144,1 millions de dollars à Conservation de la nature Canada (CNC) afin de bonifier le réseau d’aires protégées privées dans le sud de la province, selon ce qu’a appris La Presse canadienne.

Cet investissement sans précédent, selon le ministère de l’Environnement, vise à protéger des corridors de connectivité écologique dans 11 régions du Québec.

La connectivité écologique fait référence à la migration et au mouvement sans entrave des animaux et des végétaux dans leur environnement.

C’est une entente historique. Il n’y a jamais eu un aussi gros montant donné à un organisme de conservation, donc on est vraiment honorés de la confiance du gouvernement, a indiqué la vice-présidente pour le Québec de CNC, Claire Ducharme, en ajoutant que son organisation partagera cette subvention avec d’autres organismes de conservation.

Publicité

Elle a confié que la joie arrive avec un petit vertige, car l’entente prévoit que chaque dollar investi par Québec doit être doublé par des investissements.

Ça arrive avec un défi de levée de fonds et de philanthropie où on doit trouver plein de partenaires, a-t-elle souligné.

Cette entente vise à accélérer la conservation de la biodiversité dans le sud du Québec, de l’Outaouais jusqu’à la Gaspésie, a indiqué Claire Ducharme.

Pour donner un exemple concret, on va travailler notamment sur le corridor entre le parc national de Plaisance et le parc national du Mont-Tremblant. C’est un corridor où on a déjà un bon noyau de préservé et on va essayer de connecter des aires protégées déjà existantes.

Une citation de Claire Ducharme, vice-présidente pour le Québec de Conservation de la nature Canada

Cette initiative sert à faire l’acquisition de nouveaux terrains pour les protéger.

On a beaucoup de dons écologiques et, dans d’autres cas, on achète à la juste valeur marchande, évidemment, a précisé Mme Ducharme.

Le parc national de Plaisance, situé le long de la rivière des Outaouais, est composé aux deux tiers de milieux humides et de marais. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada

Quatre volets

Ce financement provient du budget de 444 millions de dollars prévu sur cinq ans pour la mise en œuvre du futur Plan Nature 2030, annoncé par le gouvernement afin d’atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, dont l’objectif est de protéger 30 % du territoire d’ici 2030.

Publicité

La subvention à CNC s’échelonne sur cinq ans et le nouveau programme de conservation se décline en quatre volets :

- Plus de 100 millions seront destinés à soutenir financièrement des projets visant la création d’aires protégées et la conservation de milieux naturels d’intérêt, notamment par l’acquisition de terrains privés.

- Près de 9 millions seront voués à des projets d’acquisition de connaissances ou de sensibilisation à l’égard de milieux naturels d’intérêt, et ce, en vue d’une acquisition éventuelle à des fins de conservation.

- Également, 870 000 $ seront consacrés à l’aide et à l’accompagnement de propriétaires de terres qui souhaiteraient transformer leur terrain en réserve naturelle.

- Enfin, 34 millions seront utilisés pour l’intendance et la gestion des partenariats.

Selon le ministère de l’Environnement, depuis 2020, le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN), dans lequel le gouvernement a investi plus de 53 millions de dollars, a permis de soutenir une centaine de projets d’acquisition de terres vouées à la conservation.

À lire aussi :

Les deux articles que je viens de publier sont en contradiction. Une fois de plus le gouvernement agit dans un sens pour un site et de l’autre dans un autre dossier, comme si l’environnement était deux poids deux mesures ou à gestion variable.

Milieux humides sur le terrain de Northvolt Québec ignore ses propres lois, dénonce l’opposition

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

En mars dernier, le ministère de l’Environnement a bloqué le projet immobilier du précédent propriétaire des terrains de l’ex-usine d’explosifs CIL parce qu’il portait « atteinte à la conservation de la biodiversité ».

(Québec) Le gouvernement du Québec ignore ses propres lois environnementales pour favoriser le projet de méga-usine de cellules de batteries Northvolt, qui souhaite s’installer sur des terrains où un précédent projet a été refusé, car il portait atteinte « à la conservation de la biodiversité ». Le ministre de l’Environnement se défend d’un quelconque « traitement de faveur ».

Publié à 12h32

![]()

« On sait très bien que Northvolt est en violation des normes environnementales. C’est pour ça que l’on contourne le BAPE », a dénoncé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en point de presse jeudi. « C’est totalement deux poids, deux mesures. Et c’est la preuve que, lorsque le gouvernement exempte Northvolt du BAPE, c’est parce qu’il sait qu’un examen sérieux sur le plan environnemental soulèverait ces questions », a-t-il ajouté.

La Presse a révélé qu’en mars dernier, le ministère de l’Environnement a bloqué le projet immobilier du précédent propriétaire des terrains de l’ex-usine d’explosifs CIL parce qu’il portait « atteinte à la conservation de la biodiversité ».

Le promoteur ambitionnait de construire « plus de 2400 habitations dans le cadre d’un lotissement de type Transit-Oriented Development (TOD), près de la gare de train de banlieue de McMasterville ». Mais Québec lui reprochait des « mesures d’atténuation insuffisantes des répercussions sur les milieux humides ainsi que pour la biodiversité de ce site encore en partie ».

C’est pourtant là que Northvolt veut installer ses pénates, où l’entreprise compte détruire beaucoup plus de milieux humides.

Apparence d’intervention politique

« Aujourd’hui, tout cet argumentaire-là semble rejeté complètement du revers de la main parce qu’on parle de batteries, puis parce qu’on parle d’un projet du ministre [Pierre] Fitzgibbon. Essentiellement, là, il y a là-dedans apparence d’une intervention politique extrêmement puissante qui fait fi de toute l’analyse qu’on pourrait confier à des administrateurs de l’État, des fonctionnaires. Et moi, c’est ça que je trouve inquiétant » a dit Joël Arsenault, député du Parti québécois.

Le chef par intérim Marc Tanguay déplore que le projet se fasse « à vitesse grand V, […] comme s’il n’y avait plus de règles, au Québec, environnementales ».

« Je ne crois pas le ministre de l’Environnement. Ce que je constate, c’est qu’il y avait un projet d’une entreprise québécoise, sur ce même terrain-là, qui a été refusé pour protéger les milieux humides. Ça, c’est un fait de la vie. Je constate que le gouvernement a modifié les règles cette année, de manière à permettre à Northvolt de ne pas avoir de BAPE », a-t-il dénoncé.

La députée de Québec solidaire Alejandra Zaga Mendes ironise en se demandant si la biodiversité a disparu lorsque Northvolt a acheté le terrain.

« Il y avait déjà un projet immobilier qui a reçu un refus de la part du ministère de l’Environnement parce qu’il empiétait sur des milieux humides, parce qu’il y avait des enjeux de biodiversité. Puis moi, je me demande si la biodiversité, en six mois, là, elle a-tu disparue ? Qu’est-ce qui est arrivé ? Parce qu’on parle du même site », a-t-elle affirmé.

« La CAQ est en train d’accélérer le projet sans nous dire comment ce projet-là va respecter nos normes environnementales », a-t-elle ajouté.

Charette se défend

Le ministre de l’Environnement Benoît Charette réplique toutefois qu’il n’y a « pas de traitement de faveur », mais il est favorable au projet de Northvolt.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Benoît Charette

« Vous allez voir, il y aura des obligations de compensation, il y aura des obligations de réhabilitation, ce que Northvolt s’engage à faire. Et c’est un projet que l’on défend et dont on a besoin, notamment pour la filière batterie, mais malgré ce besoin, il n’y a aucun passe-droit », a-t-il dit.

« Ce ne sont pas tous les secteurs avec une certaine valeur qui seront détruits. Et si certains le sont, il y a des compensations et des obligations qui seront celles de l’entreprise. Ça fait partie des conditions qui devront être respectées », a-t-il ajouté.

Ce que le ministre ne dit pas, toutefois, c’est que le projet de Northvolt détruira beaucoup plus de milieux humides que le projet immobilier que son ministère a précédemment refusé. « La perte encourue par le projet correspond à 81 % des milieux humides restants trouvés sur le territoire de McMasterville et 25 % de ceux répertoriés à Saint-Basile-le-Grand », dénonce l’avis des fonctionnaires obtenu par La Presse.

En comparaison, l’immense complexe de Northvolt en touchera deux fois plus, soit 13 hectares de milieux humides. « Les empiétements permanents représentent 60 % de la superficie totale de milieux humides sur le site », écrit l’entreprise dans sa demande d’autorisation ministérielle.

Les éoliennes grignotent les champs cultivables, déplorent les producteurs

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Des éoliennes dans un champ tout près de Saint-Isidore, en Montérégie, au sud de Montréal

Les producteurs de céréales du Québec s’inquiètent de la multiplication à venir des éoliennes qui vont réduire les superficies cultivées et grignoter la sécurité alimentaire de la province.

Publié à 1h59 Mis à jour à 6h00

![]()

Avant d’annoncer une expansion éolienne, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec auraient pu au moins consulter ceux qui occupent et cultivent le territoire, déplore Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec, dans un entretien avec La Presse.

Depuis l’annonce du plan d’action d’Hydro-Québec qui prévoit tripler la production d’énergie éolienne d’ici les dix prochaines années, les promoteurs ont déjà fait leur apparition dans les campagnes du Québec pour flairer le vent, dit-il.

« Il y en a qui pensent que la plupart des producteurs de céréales attendent après ça », dit Christian Overbeek. C’est loin d’être le cas, selon lui.

Il y a d’autres considérations que les redevances versées aux producteurs qui accueillent des éoliennes dans leurs champs. « Une éolienne, ce n’est pas juste un poteau au milieu d’un champ, dit-il. Il y a des chemins d’accès, des installations de conversion et de transmission, sans parler des équipements lourds qui perturbent les terres pendant la construction. C’est plus invasif que ce que disent les promoteurs. »

Au Québec, le territoire cultivé se fait manger des morceaux chaque année.

Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec

Hydro-Québec estime que la multiplication des éoliennes est la façon la moins coûteuse d’augmenter rapidement sa production d’électricité.

Les nouvelles éoliennes couvriront un territoire équivalent à 15 fois la superficie de l’île de Montréal, a illustré le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, en présentant son plan pour augmenter la production éolienne de 10 000 mégawatts d’ici 2035.

La moitié des terres cultivées

L’acceptabilité sociale de la communauté d’accueil est un des critères fixés par Hydro-Québec dans ses appels d’offres pour l’achat d’énergie éolienne. Christian Overbeek souhaiterait que la société d’État accorde plus d’importance aux préoccupations locales dans sa sélection des projets qui lui seront soumis.

Le président des Producteurs de grains du Québec évoque la possibilité d’exiger de nuire le moins possible aux activités agricoles ou d’assurer prioritairement la sécurité énergétique des communautés qui accueillent des éoliennes.

D’autres solutions peuvent aussi être envisagées pour augmenter la production d’électricité, selon lui, comme construire des éoliennes en mer ou hors des zones cultivées. Les enjeux énergétiques ne doivent pas passer avant la sécurité alimentaire, estime-t-il.

Les grandes cultures sont l’affaire de 9500 producteurs et productrices qui font pousser du maïs, du blé, de l’orge, de l’avoine, du soya et du canola sur des terres qui représentent la moitié de la superficie totale cultivée au Québec.

Les Producteurs de grains du Québec sont membres de l’Union des producteurs agricoles, qui s’est prononcée récemment contre un projet éolien de Boralex dans la région d’Arthabaska.

Les VUS sont plus populaires, ce qui efface les bénéfices des technologies propres

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE

Au fil des ans, ces voitures sont devenues plus grosses, tout comme leur impact sur le climat, car les émissions de dioxyde de carbone « sont presque directement proportionnelles à la consommation de carburant » des voitures à essence.

L’impact négatif des véhicules sur le climat, qui est considérable, aurait pu diminuer de plus de 30 % au cours de la dernière décennie sans l’appétit mondial pour les grosses voitures, suggère un nouveau rapport de l’Initiative mondiale pour les économies de carburant.

Publié à 12h02

![]()

Alexa St. John Associated Press

Les véhicules utilitaires sport (VUS) représentent désormais plus de la moitié de toutes les ventes de voitures neuves dans le monde, a déclaré le groupe, et ce n’est pas le seul à faire ce constat. L’Agence internationale de l’énergie, utilisant une définition plus étroite des VUS, estime qu’ils en représentent près de la moitié.

Au fil des ans, ces voitures sont devenues plus grosses, tout comme leur impact sur le climat, car les émissions de dioxyde de carbone « sont presque directement proportionnelles à la consommation de carburant » des voitures à essence. Le carbone qui entre à la pompe sort par le pot d’échappement.

Les transports sont responsables d’environ un quart de tous les gaz à effet de serre provenant de l’énergie, et une grande partie est imputable aux véhicules de promenade, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Toutefois, l’impact environnemental négatif des VUS aurait pu être réduit de plus d’un tiers entre 2010 et 2022, si les gens avaient simplement continué à acheter des voitures de même taille, selon l’Initiative mondiale pour les économies de carburant, qui est un partenariat entre divers groupes faisant la promotion de modes de transports plus écologiques, dont le ministère de l’Environnement des Nations unies et le Conseil international pour le transport propre.

Une solution à ce problème pourrait être les véhicules électriques.

George Parrott, un coureur passionné de 79 ans qui vit à West Sacramento, en Californie, a décidé de passer à des véhicules plus propres en 2004 lorsqu’il a acheté une Toyota Prius hybride. Depuis, il a possédé plusieurs voitures purement électriques et possède actuellement à la fois un VUS électrique Genesis GV60 et une Tesla Model 3.

« Tout cela était une combinaison de grandes préoccupations environnementales », a-t-il déclaré.

M. Parrott et son ancienne partenaire savaient également que leur région figurait dans les premières positions sur la liste des villes polluées de l’American Lung Association. « Nous allions faire tout ce que nous pouvions pour minimiser notre impact sur la qualité de l’air ici dans la région de Sacramento », a-t-il déclaré.

Les berlines en déclin

Tous les consommateurs ne pensent pas de la même manière à la consommation d’énergie et aux avantages environnementaux, en particulier aux États-Unis. Alors que les ventes de véhicules électriques représentaient 15 % du marché automobile mondial l’année dernière, cette proportion n’était que de 7,3 % aux États-Unis.

Pendant ce temps, les véhicules plus petits, ou berlines, ont perdu beaucoup de terrain sur le marché américain au cours de la dernière décennie. En 2012, les berlines représentaient 50 % de l’espace de vente au détail d’automobiles aux États-Unis, les VUS représentant un peu plus de 30 % et les camions 13,5 %, selon la ressource d’informations en ligne sur les achats de voitures Edmunds. En 2022, la part des berlines aux États-Unis est tombée à 21 %, tandis que celle des VUS a atteint 54,5 % et celle des camions est passée à 20 %.

« Les gens ne veulent pas être limités par leur espace dans leur voiture, a déclaré Eric Frehsée, président du groupe de concessionnaires Tamaroff, du sud-est du Michigan. Tout le monde veut un véhicule à sept passagers. »

Des efforts supplémentaires de la part du département américain des Transports, de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et de la National Highway Traffic Safety Administration (l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière) sont déployés pour améliorer l’économie de carburant des véhicules à essence et les émissions de gaz d’échappement. Certaines initiatives pourraient inclure les VUS, ce qui soulève l’indignation de l’industrie.

Jusqu’à récemment, les consommateurs disposaient de peu de modèles électriques parmi lesquels choisir s’ils souhaitaient réduire l’impact de leur propre transport. La majorité des premières options de voitures électriques étaient des berlines, en particulier de compagnies de luxe.

De plus en plus de constructeurs automobiles lancent des modèles de véhicules électriques plus grands, mais ceux-ci pourraient nécessiter des batteries encore plus lourdes. L’aspect environnemental doit également être pris en compte si un VUS est remplacé par un véhicule électrique, a déclaré Loren McDonald, le président-directeur général de la société d’analyse de marché EVAdoption.

« L’électrification ne nous apporte pas grand-chose si nous ne nous concentrons pas non plus sur le poids et l’efficacité de ces véhicules et sur les batteries plus petites », a soutenu M. McDonald.

L’industrie s’efforce de faire progresser la technologie des batteries afin de réduire leur taille et la quantité de minéraux essentiels nécessaires à leur fabrication.

Des chiffres comme ceux de l’Initiative mondiale pour les économies de carburant seront certainement pertinents au cours des prochaines négociations sur le changement climatique à l’occasion de la COP28 des Nations unies, qui se déroulera à Dubaï la semaine prochaine.

L’actualité verte de la semaine

PHOTO DAVID GOLDMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les superpuissances économiques du G20 produisent 80 % des émissions de gaz à effet de serre.

Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Publié à 1h09 Mis à jour à 7h00

![]()

Quiz

Quel pourcentage des émissions de GES sur Terre les pays du G20 produisent-ils ?

Réponse : Les superpuissances économiques du G20, dont fait partie le Canada, produisent 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), a indiqué l’Organisation météorologique mondiale (OMM), lors de la publication de son plus récent bulletin, à la mi-novembre. « Pour la première fois, en 2022, les concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus important, ont dépassé de 50 % les valeurs préindustrielles », a prévenu cette agence de l’ONU dans un communiqué de presse. « La dernière fois que la Terre a connu une teneur comparable en CO2, il y a 3 à 5 millions d’années, la température était alors de 2 à 3 °C plus élevée qu’aujourd’hui et le niveau de la mer excédait de 10 à 20 mètres le niveau actuel. »

Maladie de Parkinson et nanoplastiques

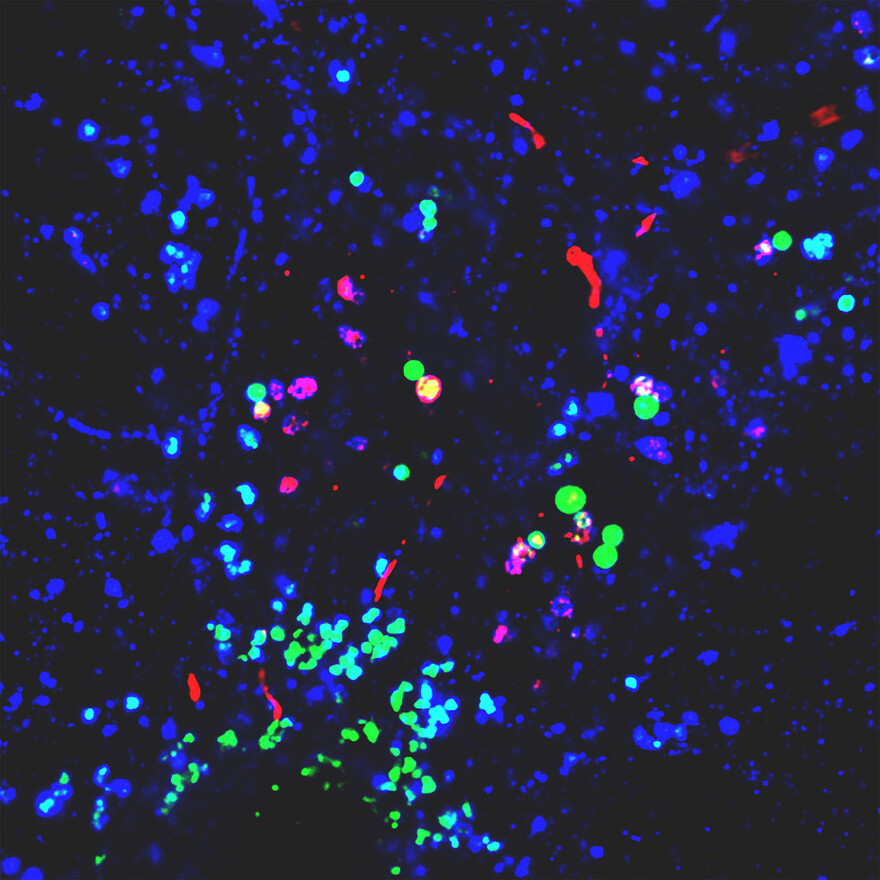

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE DUKE

Des nanoplastiques dans un neurone. Nanoparticules de plastique (vertes), visibles au microscope, se mêlant à des agrégats de protéines (rouges) dans des lysosomes neuronaux (bleus).

Les nanoplastiques – ces minuscules particules mesurant en deçà de 1 micromètre – sont dans la ligne de mire des experts de la maladie du Parkinson. Une étude publiée dans la revue Science Advances démontre qu’ils peuvent interagir avec une protéine du cerveau nommée alpha-synucléine. Cette interaction provoque des accumulations de protéines qui ont été associées à la maladie de Parkinson et à la démence. L’expérience a été menée sur des modèles de souris et des neurones en culture. « La nature frappante des interactions que nous avons pu observer dans nos modèles suggère la nécessité d’évaluer l’augmentation des contaminants nanoplastiques sur le risque et la progression de [ces maladies] », a déclaré le chercheur principal, Andrew West.

Lisez l’article publié dans Science Advances

Greenpeace contre les « fermes-usines »

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des militants de Greenpeace participent à une manifestation dénonçant l’impact écologique de l’agriculture industrialisée à Paris, le 20 novembre 2023.

Des militants du groupe environnemental Greenpeace ont déversé des milliers de litres de lisier devant le ministère français de l’Agriculture, la semaine dernière, afin de réclamer un moratoire sur l’ouverture de nouvelles « fermes-usines ». « Nous avons déversé deux tonnes de lisier pour dénoncer le modèle d’élevage industriel qui, face à la crise environnementale et climatique, doit faire l’objet d’une profonde transformation », a expliqué Sandy Olivar Calvo, de Greenpeace France, à l’Agence France-Presse. Les manifestants voulaient aussi dénoncer les conditions d’élevage des animaux. Selon Greenpeace, les « fermes-usines » sont des entreprises d’élevage qui comptent jusqu’à 750 truies en gestation et plus de 40 000 volailles. Il y en aurait 3000 en France, selon des statistiques gouvernementales.

Avec l’Agence France-Presse

Plaidoyer pour la cryosphère

PHOTO OLIVIER MORIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Des icebergs en train de fondre et dérivant près d’un glacier dans le fjord Scoresby, au Groenland, en août 2023.

« Il est temps de tracer une ligne dans la neige. » Voilà le cri du cœur lancé par les plus grands scientifiques mondiaux de la « cryosphère », à quelques semaines de la COP28, le grand sommet sur le climat qui aura lieu à Dubaï. La cryosphère représente la surface terrestre formée par la glace, la neige et le pergélisol. « En raison de ce que nous avons appris sur la cryosphère depuis la signature de l’accord de Paris en 2015, [limiter le réchauffement planétaire] à 1,5 °C n’est pas simplement préférable à 2 °C. C’est la seule option possible », peut-on lire dans une lettre publiée par l’International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).

Lisez la lettre ouverte de l’ICCI

Réduire le méthane : un défi à 12 millions

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

Les ruminants émettent du méthane avec leurs éructations.

Pour encourager les éleveurs à réduire les émissions de méthane de leurs troupeaux, le gouvernement du Canada vient de leur lancer un défi. Jusqu’à 12 millions de dollars en prix seront accordés à des producteurs de lait et des producteurs bovins qui proposeront des solutions « avant-gardistes » pour réduire les impacts de ce puissant gaz à effet de serre. Les ruminants émettent du méthane avec leurs éructations. Le défi a été lancé à la mi-novembre par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Un jury externe indépendant composé d’experts analysera les dossiers. À la fin du concours, deux grands gagnants recevront chacun un grand prix de 1 million de dollars. L’agriculture était responsable de 31 % des émissions de méthane au Canada en 2021.

Très intéressant et convaincant, l’hydrogène demeure une solution pour certaines applications, mais reste un mirage pour la plupart des autres projets énergétiques à plus grande échelle, du moins en ce qui concerne nos connaissances technologiques actuelles, à moins que… mais c’est pas pour demain.

Belgique Un récif de moules pour lutter contre l’érosion côtière

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

(Ostende) Pour lutter contre l’érosion côtière, la Belgique teste une solution : la création au large d’un récif naturel de moules, susceptible de freiner les effets néfastes des puissants courants de la Mer du Nord tout en développant la biodiversité.

Publié à 8h26

![]()

Matthieu DEMEESTERE Agence France-Presse

Cette expérience scientifique, fruit des recherches des instituts flamands Ilvo et VLIZ associés à des firmes belges spécialisées dans les constructions offshore, a été menée pendant six ans à quelques kilomètres au large de la station de La Panne, près de la frontière française.

Ses résultats ont été présentés en octobre à Ostende, fief belge des études marines. Le projet test attend désormais de séduire des gouvernements qui pourront le développer à grande échelle avec les financements nécessaires.

Le principe est d’installer à la limite des eaux profondes des cordages sur lesquels peuvent venir s’accrocher des larves de moules.

La nature prend ensuite le relais.

La croissance des mollusques agglutinés en bouquets sur des filins verticaux va progressivement offrir une barrière naturelle aux courants, sur cet espace intermédiaire entre eaux basses et profondes où le sable est balayé avec force.

Deuxième étape : dès qu’ils deviennent trop lourds pour être soutenus par la corde, ces bouquets de moules tombent d’eux mêmes au fonds de l’eau, donnant naissance à un nouvel écosystème.

« Un habitat pour toutes sortes d’espèces vivantes se développe autour des moules, et c’est le fait qu’il tombe au fonds qui va créer le récif », souligne Alexia Semeraro, chercheuse à l’Institut de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’alimentation (Ilvo).

« Lignes de protection biologiques »

Un « récif biogénique » qui revient à stabiliser au sol les sédiments en suspension dans l’eau, poursuit-elle. Et donc à limiter l’érosion dans une zone maritime connue pour ses puissants courants et ses vagues dépassant parfois plusieurs mètres de haut.

« On offre une solution pour les défis à venir », fait valoir de son côté Tomas Sterckx, de la multinationale belge Deme, qui a apporté au projet son expertise en infrastructures maritimes.

Il explique qu’avec le changement climatique la côte belge est exposée au risque de tempêtes de plus en plus fréquentes et d’une intensité grandissante.

Ce qu’il appelle « les lignes de protection biologiques sous-marines », construites avec des cordages selon les techniques de l’aquaculture, ne remplaceront pas les apports de sable pour renforcer le littoral.

Mais « cette première ligne de défense contre les tempêtes » est une des clés du combat anti-érosion, insiste Tomas Sterckx.

Au large de La Panne, les bouées et ancres qui fixaient les cordes des deux récifs expérimentaux créés depuis 2017 ont désormais été retirées. Il s’agit de respecter les impératifs de protection de la faune et de la flore en pleine zone classée Natura 2000.

Dans leur laboratoire à Ostende, les biologistes de l’Ilvo préparent déjà les recettes des prochains « tampons naturels » qu’ils comptent tester, à base d’algues, d’herbes marines ou de vers tubicoles de sable.

Aléa Moral et à mon avis renforce l’opinion qu’Hydro-Québec devrait augmenter le prix de l’électricité:

A bidding error by market participant Kinect Energy resulted in Finnish power prices for Friday plummeting to -203.40 euros per megawatt hour (MWh), data from spot market operator Nord Pool showed on Thursday.

“Fingrid is planning to make Intraday purchases to ensure system security and balancing capacities concerning the non-matching situation in the Finland bidding zone,” Nord Pool said on its website late on Thursday.

Kinect Energy sent a wrong bid for Finland for delivery on Nov. 24, selling on average 5,787 megawatt for all hours of Friday, the firm said in a regulatory filing posted on Nord Pool’s transparency website.

“We are working with other market parties to solve this extreme situation,” it said.

All hours from 1400 CET until the end of the day delivered at -500 euros/MWh, the maximum negative price possible on Nord Pool.

Commentaire de Matt Levine (Bloomberg):

We talked yesterday about a fat-finger error at a Nordic electric company that led to Finnish power prices being negative one day last week. I wrote: “Those prices seem to be … real? Like, to consumers? I think not literally negative to consumers, but quite cheap.” Several Finnish readers emailed to say, no, the prices really were negative to consumers, even after all fees, and you could make tens of euros by profligately wasting electricity that day. Each reader also added that they ran their saunas to make a profit.

C’est un cas extrême qui ressort la nature humaine ![]()

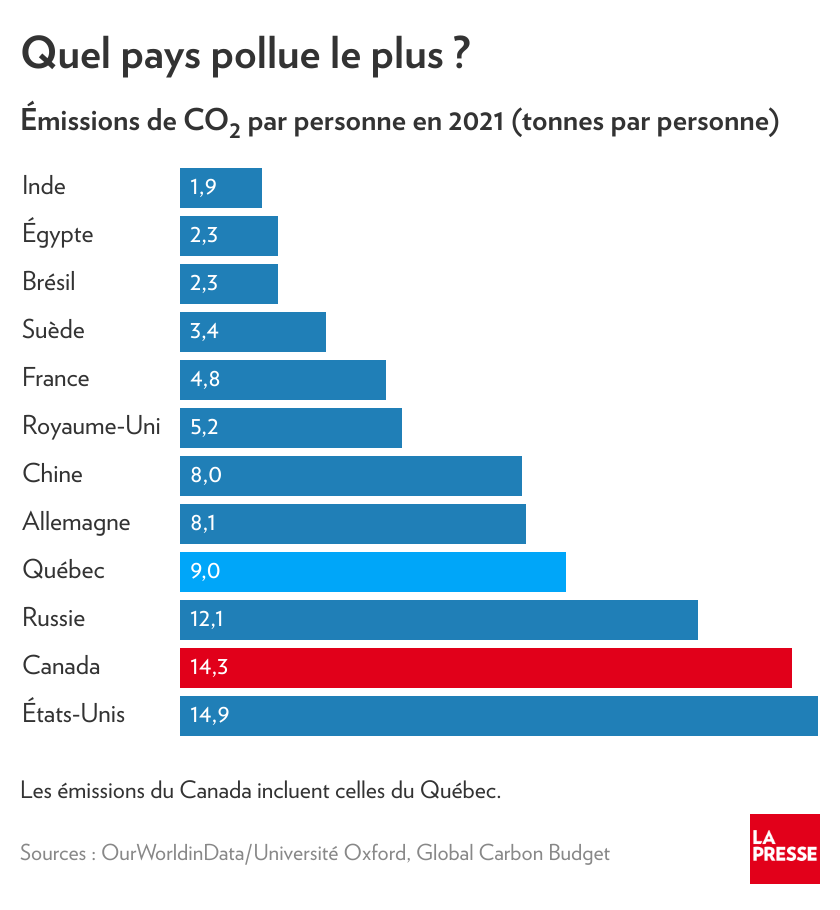

Un graphique qui dit tout Qui pollue le plus, un Chinois ou un Québécois ?

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le soleil se couche sur le fleuve Yangtze près d’une centrale électrique au charbon à Nantong, dans l’est de la Chine.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Un argument populaire chez les climato-résignés au Québec : ça ne donne rien de faire des efforts pour la planète tant que la Chine, le plus grand pollueur au monde, n’en fait pas.

Publié à 1h18 Mis à jour à 7h00

![]()

Au moment où la COP28 commence, ce jeudi, oublions le fait que cette philosophie de vie ne mène nulle part. Sur le fond, un Chinois (8,0 tonnes par personne en 2021) pollue moins qu’un Québécois (9,0 tonnes par personne) ou qu’un Canadien (14,3 tonnes par personne).

D’accord, la Chine pollue (beaucoup) plus que la moyenne mondiale : le pays compte pour 31 % des émissions mondiales de CO2, alors qu’il représente 18 % de la population mondiale. D’accord, la Chine a vu sa part des émissions mondiales tripler (de 9 % à 31 %) depuis 1990.

Mais toutes proportions gardées, le Québec a environ le même bilan environnemental que la Chine : nous comptons pour 0,17 % des émissions mondiales de CO2 pour 0,11 % de la population mondiale.

À ce chapitre, le Canada et les États-Unis sont parmi les pires pays : ils polluent trois fois plus que le poids de leur population (p. ex : le Canada compte pour 1,5 % des émissions mondiales de CO2, et pour 0,5 % de la population mondiale). À l’échelle mondiale en 2021, nous avons émis en moyenne 4,7 tonnes de CO2 par personne. C’est environ l’empreinte carbone moyenne d’un Français.

La conclusion ? Vrai, la Chine doit en faire davantage pour réduire ses émissions de CO2. Comme tous les pays. Y compris le Québec et le Canada, mal placés pour donner des leçons.

oui la planète s’attarde aux proportions gardée, de la foutaise ce genre d’article ![]()

Capter et utiliser les émissions de méthane des décharges est nécessaire, dit une experte

Les émissions de méthane du secteur des déchets au Canada représentaient 14 % des émissions totales au Canada en 2021. (Photo d’archives)

Photo : Fournie par Kathairos Solutions

Publié hier à 19 h 28 HNE

Le Canada devrait en faire plus pour limiter les émissions de méthane des sites de décharges, selon un rapport de l’Université de Calgary publié mercredi.

Jennifer Winter, auteure du rapport de l’École de politiques publiques de l’université albertaine, souligne que le cadre proposé par le gouvernement fédéral pour réduire ces émissions constitue une première étape cruciale, mais qu’il faut toutefois en faire davantage pour atteindre les objectifs fixés.

Ailleurs sur le web :

En avril dernier, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié le premier jet du projet de cadre réglementaire (Nouvelle fenêtre) et a invité les intéressés à faire part de leurs commentaires. Jennifer Winter n’a pas tardé à répondre dès le mois suivant.

Je pense que la plus grande lacune politique actuelle est que la majorité des décharges au Canada sont uniquement réglementées pour des raisons de sécurité, explique-t-elle.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui est produit lorsque les déchets biodégradables tels que les aliments et le papier sont écartés dans les lieux d’enfouissement. En concentrations suffisantes, le gaz peut provoquer un incendie et il est également toxique pour les humains.

À lire aussi :

- Les émissions de méthane en Alberta seraient sous-estimées de moitié, selon une étude

- Analyse : Le méthane, une cible facile pour réduire les GES

- Le Canada devrait surpasser ses cibles de réduction du méthane, dit Trudeau à l’ONU

Jennifer Winter indique que la réglementation actuellement proposée vise à garantir le contrôle des émissions de méthane, mais n’a pas pour objectif de réduire les rejets de méthane dans l’atmosphère.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre [et] les sites d’enfouissement sont une source majeure d’émission de méthane au Canada, souligne-t-elle.

Établir un standard à l’échelle nationale

Jennifer Winter propose que les réglementations soient imposées à toutes les décharges, au lieu qu’elles le soient exclusivement aux sites d’enfouissement. Le document note également le besoin d’étudier l’inconsistance réglementaire actuelle.

Jennifer Winter, professeure à l’École de politique publique de l’Université de Calgary, affirme que le projet de cadre réglementaire fédéral, s’il est amélioré, aidera le pays à atteindre notamment son objectif de zéro émission nette d’ici 2050. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Les écarts de réglementations du secteur du traitement des déchets entre les provinces et les territoires sont importants, explique Jennifer Winter.

L’auteure affirme qu’il est possible de remédier à cette incohérence en incluant dans la définition des décharges celles qui ne sont pas couvertes par les systèmes de tarification des grands émetteurs des provinces ou territoires.

Cette politique fédérale pourrait assurer une cohérence dans la manière dont nous nous attaquons au problème des émissions de méthane provenant des sites d’enfouissement.

Une citation de Jennifer Winter, professeure agrégée à l’Université de Calgary

Selon elle, un autre problème du projet de cadre réglementaire l’ECCC est qu’il est basé sur des seuils. Elle propose donc la création d’une analyse des coûts-bénéfice fondée sur les dommages causés par les émissions de méthane par rapport au coût de la réglementation et au coût de la mise en conformité.

Un cadre légal pour atteindre les objectifs environnementaux

Bien que le cadre réglementaire proposé ne soit qu’une pièce du casse-tête, il fait partie d’une solution nationale pour atteindre les cibles fixées par le Pacte de Glasgow pour le climat et l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Ailleurs sur le web :

Pour ce faire, Jennifer Winter explique que le cadre légal proposé doit créer des mesures pour inciter les exploitants de décharge à réduire leurs émissions de méthane et prioriser des activités de captage et d’utilisation.

Nous disposons également de plus en plus de preuves que nous sous-estimons les émissions de méthane provenant de ce secteur, explique-t-elle. Le même problème survient dans le secteur du pétrole et du gaz.

En 2021, les émissions de méthane du secteur des déchets au Canada représentaient 14 % des émissions totales, soit une augmentation de 11 % depuis 1990.

Jennifer Winter souligne que les politiques actuellement en vigueur en Alberta en la matière pourraient en fait donner à la province une longueur d’avance.

L’Alberta a mis en place des politiques pour lutter contre les émissions des décharges et dispose également d’un marché de crédits compensatoires pour les émissions émanant de ces sites, ajoute-t-elle. En ce sens, l’Alberta pourra plus facilement se conformer au [futur cadre].

COP28 : les États-Unis annoncent 3 milliards $ pour le plus grand fonds climatique

La vice-présidente américaine a annoncé une nouvelle contribution de son pays au Fonds vert pour le climat, après près d’une décennie de disette de la part de Washington.

Photo : Reuters / Amr Alfiky

Agence France-Presse

Publié à 7 h 24 HNE

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a annoncé samedi à la COP28 à Dubaï une contribution de trois milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, rattrapant des années de non-contribution de la part du pays le plus riche du monde.

Je suis fière d’annoncer un nouvel engagement de 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, qui aide les pays en développement à investir dans la résilience, les énergies propres et les solutions fondées sur la nature, a déclaré Kamala Harris, dépêchée à la 28e conférence de l’ONU sur le changement climatique à la place du président Joe Biden.

La dernière annonce de contribution de Washington, pour un montant de 3 milliards de dollars également, date de 2014 et émanait du président démocrate de l’époque, Barack Obama, alors que de nombreux autres pays ont renouvelé leur contribution entre-temps.

Nous sommes à un moment charnière. Notre action collective ou, pire, notre inaction, aura des conséquences pour des milliards de gens pendant des décennies.

Une citation de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis

Cette annonce, même si elle est conditionnée à l’approbation périlleuse du Congrès américain, était un signal très attendu pour espérer apaiser les tensions entre le Nord et le Sud sur la finance internationale, qui constituent un nœud majeur des négociations onusiennes sur la lutte contre le changement climatique.

Si la promesse est tenue, les États-Unis deviendraient le premier contributeur au fonds en valeur absolue avec 6 milliards de dollars. Mais le Royaume-Uni (5,1 milliards, selon l’ONG NRDC), l’Allemagne (4,9 milliards) et la France (4,6 milliards) contribuent bien davantage, proportionnellement à leur population.

La COP28 se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre.

Photo : Associated Press / Rafiq Maqbool

Un fonds en croissance

Né en 2010, le Fonds vert pour le climat est le plus grand en fonctionnement aujourd’hui.

Publicité

Il finance aussi bien des panneaux solaires au Pakistan que des projets agricoles aux Philippines, ou toutes autres initiatives liées visant à aider les pays en développement à se passer des énergies fossiles, ou à s’adapter à un climat plus dangereux.

Selon le fonds, plus de 4 milliards de dollars ont été déboursés à ce jour et 13,5 milliards engagés. Mais ses ambitions sont plus grandes : il veut doper son capital, actuellement de 17 milliards de dollars, pour le porter à 50 milliards d’ici 2030.

Depuis l’accord de Paris en 2015, il joue un rôle clé pour réaliser une partie de l’engagement des pays développés de fournir 100 milliards de dollars par an d’aide climatique, une promesse qui n’a probablement été atteinte que l’an dernier, et devenue un chiffon rouge des négociations internationales.

À lire aussi :

Brasser de l’air pour sauver la Terre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Un trou de la taille d’une ville, en partie rempli d’eau bleu-vert, vestige de l’ancienne mine Jeffrey

« Impressionnant, non ? Toutes les montagnes, en arrière, ce sont des montagnes artificielles. »

Publié à 5h00

![]()

Juché sur un belvédère, Olivier Dufresne, président de l’entreprise en démarrage Exterra, désigne l’ancien terrain de jeu de la mine Jeffrey, à Val-des-Sources.

Devant lui s’étend un trou de la taille d’une ville, en partie rempli d’eau bleu-vert. Autour, à perte de vue, des montagnes de roc concassé dénuées de toute végétation.

J’y vois la désolation, les tristes vestiges d’une industrie qui tue encore plus de 100 000 personnes par année, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Val-des-Sources s’appelait auparavant Asbestos, un nom devenu toxique, parce qu’associé aux mésothéliomes, asbestoses et autres maladies du poumon causés par les fibres de l’amiante qu’on a extrait ici pendant plus d’un siècle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Olivier Dufresne, président de l’entreprise en démarrage Exterra

Olivier Dufresne, lui, voit dans ces immenses tas de roche à la fois une occasion d’affaires et une solution à la plus grande menace qui pèse sur l’humanité : l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Son plan : utiliser le magnésium contenu dans les résidus miniers pour retirer du carbone de l’atmosphère.

L’idée vient d’une équation chimique bien simple, que je me permets d’écrire ici :

MgO + CO2 = MgCO3

En clair : l’oxyde de magnésium contenu dans les résidus miniers combiné au CO2 produit un carbonate de magnésium. Une poudre blanche, chimiquement inerte, qui reste au sol plutôt que de flotter dans l’air en créant un effet de serre.

Coup de chance : l’entreprise peut compter sur un laboratoire où elle est déjà en train de tester son procédé. Il appartient au Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources, un organisme à but non lucratif notamment voué à la valorisation des résidus miniers.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Olivier Dufresne, dans les locaux du Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources

Une usine pilote est prévue d’ici quelques années.

Exterra ne manque pas d’ambition.

« D’ici 2030, si notre plan de développement fonctionne, on prévoit avoir stocké 2 millions de tonnes de CO2 au total. Puis, à partir de 2030, on vise 3,5 millions de tonnes par année », dit Olivier Dufresne, qui, en plus des résidus amiantés de Val-des-Sources, convoite aussi ceux de Thetford Mines.

Ce sont d’énormes quantités de carbone considérant qu’en 2020, le Québec entier a émis l’équivalent de 74 millions de tonnes de CO2. Un million de tonnes, cela correspond grosso modo aux émissions de 200 000 voitures à essence.

Exterra s’inscrit dans une industrie naissante, extrêmement ambitieuse et controversée : celle du captage et de la séquestration du CO2.

Une industrie qui commence à bouillonner sérieusement au Québec.

Celui qui brasse le plus d’air – au sens figuré et, peut-être bientôt, au sens littéral – est Frédéric Lalonde.

Le personnage est haut en couleur.

M. Lalonde est cofondateur et président de Hopper, créateur de l’application de voyage du même nom, dont le chiffre d’affaires frôle aujourd’hui les 7 milliards de dollars – l’équivalent de Bombardier.

Il m’a fallu des semaines pour fixer un rendez-vous avec cet hyperactif, qui, le jour venu, a changé notre lieu de rencontre plusieurs fois parce que les cafés qu’il me proposait étaient trop bondés à son goût. Nous avons terminé notre entrevue sur le trottoir, fouettés par une froide pluie de novembre et abrités tant bien que mal par un arbre (dégarni).

Hopper est un coup de circuit de l’entrepreneuriat technologique québécois. Mais Frédéric Lalonde est conscient de travailler dans une industrie très polluante.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Frédéric Lalonde a connu du succès avec Hopper, une application de voyages, qui génère un chiffre d’affaires de 7 milliards.

Il y a quatre ans, j’ai atteint un point où j’étais mal à l’aise. On plante des arbres – on a 25 millions d’arbres qui ont été mis dans le sol. Mais quand tu regardes ça, ce n’est pas assez. Tu émets du CO2 maintenant, mais ça prend 20 ans pour que les arbres poussent.

Frédéric Lalonde

Frédéric Lalonde a lu les rapports du GIEC. Puis les articles scientifiques qui les sous-tendent. Il me bombarde de faits et de statistiques climatiques à toute vitesse.

C’est un voyage dans la vallée de San Joaquin, une région agricole de la Californie fortement touchée par la sécheresse, qui a achevé de le convaincre de l’ampleur des problèmes.

« J’ai lu sur l’agriculture. Et j’en suis venu à la conclusion qu’on allait perdre l’agriculture de notre vivant ou du vivant de nos enfants », dit-il, évoquant justement les sécheresses et autres aléas climatiques.

Il a décidé d’agir. Puis a pris le téléphone pour convaincre d’autres de le suivre.

C’est quoi, le but de tout l’argent et des contacts qu’on a, si on est assis et qu’on ne fait rien ? Si tu as accès à des présidents de banque, si tu as accès à des ministres, il y a une responsabilité de plus qui vient avec ça.

Frédéric Lalonde

Le résultat de ses démarches est Deep Sky – la nouvelle entreprise de Frédéric Lalonde et de ses collaborateurs.

L’objectif : retirer du carbone directement de l’air et des océans. Deep Sky ne développe aucune technologie elle-même. Elle évalue celles qui se développent partout dans le monde et signe des partenariats afin de les déployer à grande échelle.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Et quand on dit grande échelle… J’avoue que la première fois que j’ai consulté le site web de Deep Sky, j’ai figé.

Des animations montrent des installations grosses comme des villes qui aspirent du carbone de l’atmosphère ou des cours d’eau. Les structures sont blanches, léchées, futuristes. On se croirait en plein film de science-fiction.

Frédéric Lalonde est-il parti sur une « balloune » ? Certains le croient (voir autre texte). Mais il faut reconnaître que l’homme est en train d’embarquer bien du monde dans son bateau.

Son équipe compte des financiers établis comme Laurence Tosi, un ancien de la banque Merrill Lynch et du fonds d’investissement Blackstone, ainsi que des scientifiques comme Phil De Luna, recruté chez McKinsey.

Deep Sky fait aussi pleuvoir les dollars. À la mi-novembre, l’entreprise a récolté 75 millions auprès d’investisseurs publics et privés. Du lot, 25 millions proviennent de la poche des contribuables québécois par l’entremise d’Investissement Québec.

1/4

« C’est sûr qu’il y a des risques qui sont élevés là-dedans. […] On veut s’associer à un acteur qui va évaluer les différentes technologies dont le coût est encore très élevé », explique Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, Placements privés, chez Investissement Québec.

Notons qu’Investissement Québec a aussi investi dans Exterra par l’entremise du programme Impulsion PME. La société d’État rappelle l’importance d’atteindre nos cibles climatiques.

En plus de recruter des employés et de récolter du capital, Deep Sky signe des partenariats. Un protocole d’entente vient d’être annoncé avec l’entreprise suisse Climeworks, qui a déployé la première usine à grande échelle de captage de carbone dans l’air en Islande.

Des partenariats ont aussi été établis avec Captura (États-Unis), Mission Zero (Angleterre) et Isometric (Angleterre et États-Unis).

DeepSky a aussi une entente avec… Exterra, de Val-des-Sources. Le plan : Deep Sky captera le carbone et Exterra le séquestrera dans ses résidus miniers. Sans avoir encore la moindre usine bâtie, Frédéric Lalonde et ses collaborateurs ont déjà prévendu des tonnes de carbone retiré de l’atmosphère à des acheteurs du marché volontaire qui veulent verdir leur bilan environnemental. Et il a transféré des dollars sonnants à Exterra.

À ses détracteurs, Frédéric Lalonde a un message à lancer.

« Notre niveau d’ambition est simplement à la hauteur du problème », dit-il.

Convaincs-moi… que le patronat voit la vie en vert

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Le collectif G15+, qui regroupe des entreprises, des syndicats et des organisations environnementales – dont le Conseil du patronat du Québec –, vient de produire un mémoire qui représente un vibrant plaidoyer pour la protection de la biodiversité.

Le monde des affaires n’est pas nécessairement connu pour sa défense de l’air pur, des arbres en fleurs et des charmes de la rainette faux-grillon.

Publié à 1h18 Mis à jour à 5h00

![]()

Voilà pourquoi j’ai été étonné en apprenant que le Conseil du patronat du Québec (CPQ) avait signé un mémoire qui représente un vibrant plaidoyer pour la protection de la biodiversité.

Le document est l’œuvre du collectif G15+, qui regroupe tant des entreprises et des syndicats que des organisations environnementales. Le CPQ y souscrit à des recommandations qui peuvent surprendre.

On presse notamment le gouvernement de :

- Respecter son engagement de protéger 30 % du territoire, y compris dans les zones urbanisées de la province.

- Consacrer une partie du Plan québécois d’infrastructures à la création et la restauration de milieux naturels.

- Tenir compte des critères sociaux et environnementaux dans l’attribution des contrats publics.

- Réduire l’utilisation des pesticides en agriculture.

- Créer un fonds en aménagement durable pour les villes.

Quelle sorte d’herbe le milieu des affaires québécois a-t-il fumée pour voir soudain la vie en vert ?

J’ai voulu en discuter avec Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. S’est jointe à la discussion Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale, une organisation aussi membre du G15+ qui vise à développer l’entrepreneuriat collectif.

Mme Alain a apporté un point de vue essentiel à la discussion. Mais puisque la position du CPQ me semblait plus surprenante, c’est surtout M. Blackburn que j’ai talonné. Je voulais aussi évaluer à quel point les engagements du monde des affaires sont sincères ou simplement formulés pour bien paraître.

« C’est parce que nous sommes en 2023, me répond Karl Blackburn pour expliquer les préoccupations sur la biodiversité. Ça fait partie de la réalité des organisations. Et les valeurs des entreprises correspondent aux valeurs des Québécois. »

M. Blackburn me rappelle que, sur la scène internationale, les fameux critères ESG (pour environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont de plus en plus considérés pour obtenir du financement ou s’insérer dans les chaînes d’approvisionnement.

Dans ce contexte, tant M. Blackburn que Mme Alain estiment que les entreprises québécoises peuvent développer un avantage concurrentiel. L’accès à de l’énergie propre et le fait d’être assujetties à des règles environnementales strictes pourraient leur permettre de se démarquer de la concurrence.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

C’est vraiment une question économique. Pour nos entreprises, il y a de réelles opportunités de prendre ce virage et de rayonner au Québec et à l’extérieur.

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

C’est notamment pour ça que les groupes économiques au sein du G15+ pressent les gouvernements d’inclure des critères environnementaux lorsqu’ils font des achats ou lancent des appels d’offres.

M. Blackburn décrit le développement durable comme un « équilibre entre l’environnement, le social et l’économie ».

OK. Mais sur le terrain, cet équilibre amène parfois des arbitrages difficiles. Le milieu des affaires interviendra-t-il publiquement si des entreprises contreviennent aux principes énoncés dans son mémoire ?

J’ai (considérablement !) achalé mes deux interlocuteurs avec ça. La future usine de batteries de Northvolt, par exemple, entraînera la destruction de nombreux milieux humides en Montérégie. Or, on n’a entendu ni le G15+ ni le CPQ intervenir à ce sujet.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Les pratiques des entreprises forestières contribuent à l’effondrement des populations de caribous forestiers. Le CPQ osera-t-il envoyer un message à ses membres en phase avec les engagements pris dans son mémoire ?

Autre exemple : on sait que les pratiques des entreprises forestières contribuent à l’effondrement des populations de caribous forestiers. Le CPQ osera-t-il envoyer un message à ses membres en phase avec les engagements pris dans son mémoire ?

C’est sans compter qu’on voit encore des promoteurs immobiliers détruire des milieux naturels et contribuer à l’étalement urbain.

Tant M. Blackburn que Mme Alain m’ont dit ne pas avoir l’intention de sauter directement dans ces débats particuliers.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale

On ne peut pas tout traiter au cas par cas, on ne peut pas vérifier chaque deal qui se fait. Il faut avoir un cadre qui va permettre de mieux se régir, indiquer des orientations et amener l’ensemble des entreprises, l’ensemble du territoire, à être mieux aménagé.

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale

« Ultimement, on n’est pas le chien de garde du gouvernement », renchérit Karl Blackburn.

Ce que je comprends des propos de mes deux interlocuteurs, c’est qu’ils tentent d’influencer les normes et les lois plutôt que de surveiller leur application.

Dans le cas de Northvolt, par exemple, M. Blackburn me rappelle qu’une entreprise est censée compenser la perte de milieux humides qu’elle provoque par une contribution financière qui doit servir à en restaurer ou en recréer d’autres ailleurs. La Presse a toutefois montré que, dans les faits, l’argent dort souvent dans les coffres plutôt que d’être déployé sur le terrain1.

Pour le caribou, M. Blackburn souligne que le mémoire du G15+ propose de moderniser le régime forestier pour rendre la forêt « durable et résiliente ».

« Imaginez si on se donnait une vraie vision de reboiser toutes les landes improductives au Québec, dit-il. Ça pourrait se faire sur des dizaines d’années. Si on se donnait un plan Marshall pour ça, on reviendrait régénérer de la forêt et augmenter les territoires disponibles soit pour la biodiversité, soit pour l’industrie, soit pour les économies locales. Ça, c’est une vision porteuse. Mais évidemment, ça demande des investissements importants. »

« Bien sûr qu’il va encore y avoir des débats sur des projets particuliers, dit Béatrice Alain. Mais si ces débats sont faits dans un contexte où les règles et les critères sont bien établis, on va voir émaner les bonnes décisions. »

Verdict ?

Vous l’aurez compris par mes questions, j’aurais aimé que le G15+ s’engage à défendre la biodiversité chaque fois qu’un accroc est fait aux principes énoncés dans son document. Il me semble si on veut que les bottines suivent les babines, il faut ancrer la théorie dans la pratique et l’incarner sur le terrain.

Je veux toutefois éviter d’être trop cynique.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

Même si les membres du collectif G15+ ne vont pas « vérifier chaque deal », et que des promoteurs vont encore détruire des milieux naturels et contribuer à l’étalement urbain, il faut saluer l’engagement du collectif envers la biodiversité, écrit Philippe Mercure.

Le collectif G15+ est une organisation qui apporte une immense contribution au débat public depuis sa création, en 2020. Dans le monde clivé d’aujourd’hui, entendre des organisations aux intérêts aussi différents que la FTQ, Équiterre et le Conseil du patronat parler d’une seule voix est extrêmement réjouissant.

La mission du G15+ de mesurer l’avancement du Québec avec d’autres indicateurs que le simple PIB me semble aussi pleine de bon sens.

Il faut saluer l’engagement du collectif envers la biodiversité. Les recommandations formulées dans le mémoire sont intéressantes, précises, détaillées. Pour un gouvernement, elles sont difficiles à ignorer sachant qu’elles proviennent d’un tel consensus entre différents groupes.

Il faut donc souhaiter que ces recommandations influencent réellement les actions de nos décideurs. Sinon, on pourra se demander s’il est pertinent pour le G15+ d’intervenir de façon plus chirurgicale dans les débats publics.